Hace unos años se publicó un librico, «Pseudohistoria contra Catalunya», que es una perla cultivada. La idea fue, inicialmente, según sus autores, combatir las tonterías del Institut Nova Història (esos que salen diciendo que todo el mundo fue catalán y que la verdadera historia de Cataluña ha sido ocultada por los españoles). Pero el caso es que debieron de pensar: «si escribimos solo contra el INH, nos vamos a comer los mocos; es más, nos quitamos público objetivo en el ámbito hipercatalanista…«, así que decidieron combinar sus críticas al INH con un apartado dedicado a la «pseudohistoria españolista», para compensar.

Esta parte no les salió muy bien: no encontraron a autores consolidados que quisieran colaborar en ello o se les echaron atrás cuando vieron de qué palo iba el libro, así que se lo tuvo que hacer prácticamente todo, él solo, uno de los dos coordinadores del volumen, Cristian Palomo, que por entonces acababa de terminar su tesis sobre el vocabulario político en la Guerra de Sucesión (!). O sea, alguien que no era especialista en los temas que abordaba.

Eso al libro le vino regulinchi, porque refutar a historiadores de peso por un recién horneado y, además, no especialista, era demasiado tomate (y determinó el retraso en la publicación de la obra: esperaban tenerla para 2017 y salió en 2020). Pero lo peor fue que no encontró historiadores aragoneses a los que criticar, a excepción de Antonio Ubieto y no recuerdo si alguno más, que creo que no. Lo que hizo fue criticar las columnas de opinión que salían en prensa; que podían ser estúpidas, no lo niego, pero eso no es una crítica «a la historiografía españolista». Pincharon en hueso y de qué manera, señores.

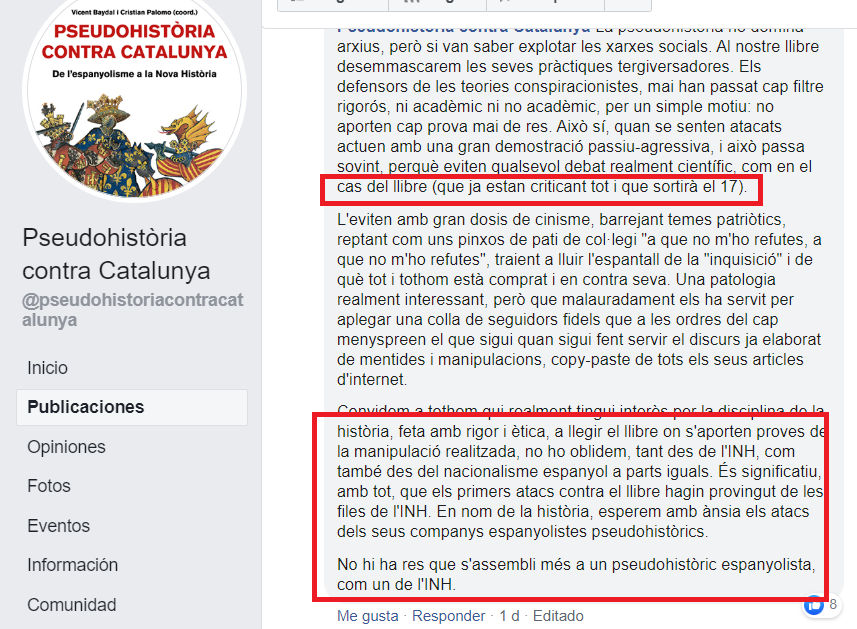

De hecho, esperaban «con ansia» una reacción del «españolismo» que nunca se produjo.

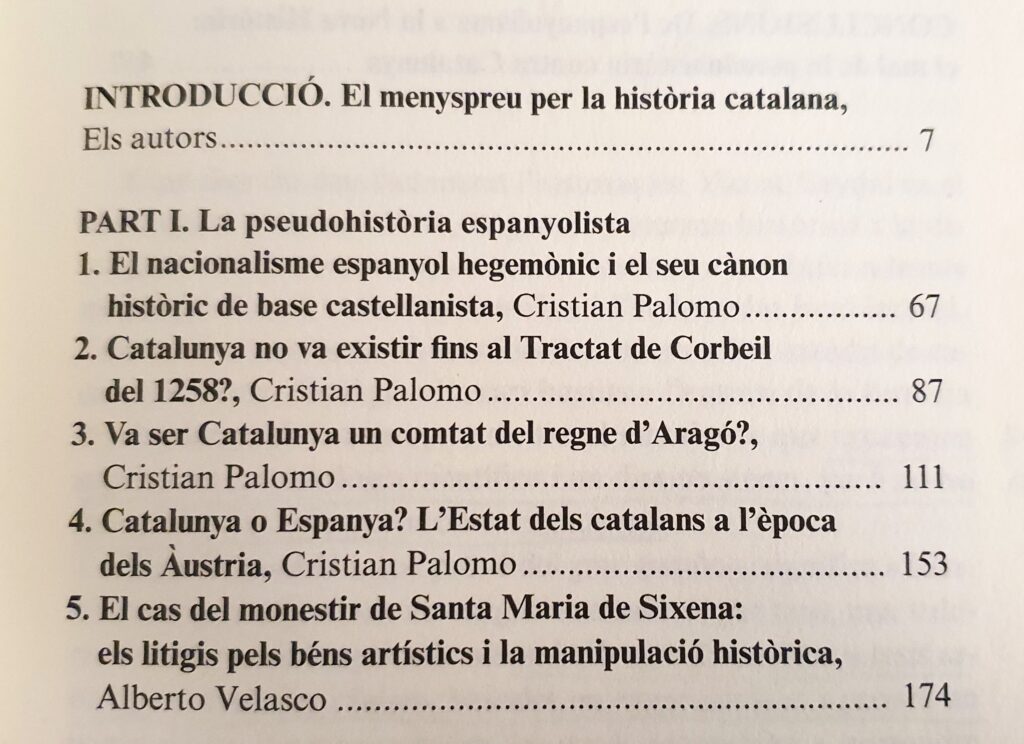

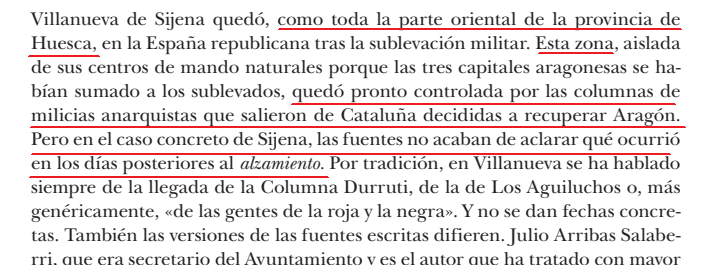

Si se han fijado en la imagen del índice, hay un «extra» en este bloque, que era, cómo no, un artículo sobre Sijena, debido al historiador Albert Velasco. (Alguien que, por cierto, se rasga las vestiduras cuando alguien escribe o lleva a cabo alguna actividad que no corresponda a su estricta especialidad académica, pero que no tiene empacho en escribir él sobre asuntos que nada tienen que ver con la suya, que es la pintura sobre tabla del siglo XV; de hecho, da clases en la Univ. de Lleida sobre Legislación de Patrimonio, tema que, como ven, no tiene nada que ver con su especialidad. Pero así son las cosas de la Ley del Embudo).

Bien. Ese artículo está escrito, básicamente, como un ataque a dos personas: Guillermo Fatás y yo. Lo anunció muy ufano en Twitter, supongo que esperando mi reacción inmediata. Sí, bueno, me dije «algún día tendré que escribir algo para contestar». Pero me daba una pereza inmensa. Hoy, sin embargo, me ha cogido el día tonto. He visto que les queda edición por vender, cinco años después, así que igual les hago algo de promoción.

En fin, es aquello de proyectar tus males en el otro, porque me acusa justamente de lo que él no para de hacer con el tema de Sijena y los bienes de las parroquias aragonesas: manipular. Lo vamos a ver en varios puntos seguidamente, juzguen ustedes. El original está en catalán, así que traduciré todos los textos al castellano. Las falsedades de Velasco van numeradas y los subrayados son míos.

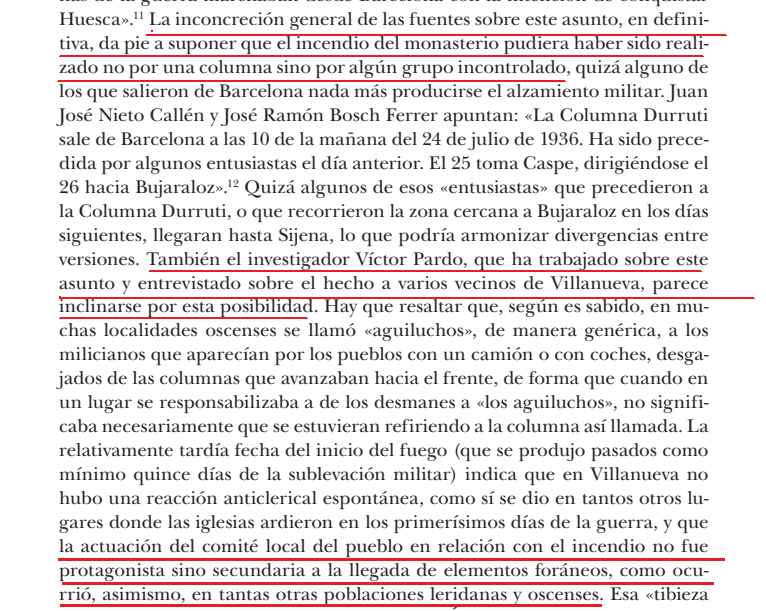

Nº 1, pág. 182: [La autora] «no duda en culpabilizar del incendio a las milicias anarquistas salidas en diferentes columnas desde Barcelona, prescindiendo de las fuentes que demuestran la participación de los vecinos de la localidad en los hechos».

En nota, remite a la p. 92 de mi libro. Allí puede comprobarse que yo no culpabilizo, y menos sin duda, a las columnas.

Nº 2, misma página: «Incluso, para asentar su teoría, afirma que la localidad «fue pronto controlada por las columnas de milicianos anarquistas que salieron de Cataluña decididas a recuperar Aragón», detalle no documentado. Y en nota se remite a la página 88.

Yo no hablo de la localidad, sino de la parte oriental de la provincia de Huesca; y añado que «en el caso concreto de Sijena las fuentes no acaban de aclarar qué ocurrió en los días posteriores al alzamiento».

Nº 3, mismo párrafo: dice que ese “detalle no documentado” «le sirve [a la autora] para afirmar que el incendio se produjo cuando, supuestamente, estas columnas ya habían ocupado la villa, con un protagonismo secundario de los vecinos».

Remito a la primera imagen (pág. 92 de mi libro) para que se compruebe que yo no afirmo nada de eso.

Nº 4, mismo párrafo: «Estas suposiciones están hechas sin un soporte documental que las avale y a partir de conjeturas y deducciones».

Efectivamente, puesto que no hay claridad en las fuentes y sí muchos vacíos, lo que yo expreso son suposiciones y no afirmaciones. Pero me remito a los escritos de Julio Arribas Salaberri, de Josep Maria Gudiol, a los testimonios de vecinos recopilados por los historiadores Víctor Pardo y Herminio Lafoz, así como al del propio alcalde de Villanueva, Alfonso Salillas; a los testimonios reunidos en la Causa General y a un artículo de Álvarez Lopera. Por tanto, no son meras “conjeturas” hechas “sin soporte documental que las avale”.

Nº 5, misma página: [El libro] «padece algunos males por lo que hace a la metodología y el aparato crítico, que presentan graves carencias en determinados momentos. Lo vemos, por ejemplo, en el capítulo introductorio dedicado al monasterio, en que no encontramos ni una sola nota a pie de página donde se recojan las fuentes empleadas».

No estamos ante un error de metodología ni carencia de aparato crítico, pues se trata, como él mismo reconoce, de un capítulo introductorio, de carácter general, sobre la historia del monasterio y su descripción. La bibliografía es la existente sobre el monasterio, que, además de amplísima, no es el tema de mi investigación. En cualquier caso, el artículo de Velasco incurriría en la misma “grave carencia” que me imputa, pues desde la mitad de la página 175 hasta bien entrada la 178 no pone notas. Y, a diferencia de lo que ocurre con mi capítulo introductorio, en ellas se hacen afirmaciones inexactas o, mejor dicho, falsas.

Nº 6, pág. 183: «incurre en errores graves, como el de situar el inicio de la crisis del monasterio en el siglo XVIII, cuando trabajos previos como el de Regina Sáiz de la Maza habían situado el comienzo de este declive ya en el siglo XIV». Y remite a la pág. 16 de mi libro, donde se dice lo siguiente:

«A lo largo de tantos siglos de existencia tuvo naturalmente altibajos, pero su decadencia, que algunos historiadores datan demasiado pronto, no se inició hasta el siglo xviii».

No se trata de ningún error sino de algo que considero que fue así y que mantengo. Otros autores sitúan ese declive mucho antes, pero yo opino que no, aunque solo sea por la extraordinaria abundancia y calidad del arte que se mandó hacer y se atesoró en Sijena durante los siglos XIV, XV y XVI, y en buena medida también en el XVII. Todavía en el XVIII se encargó un monumental retablo mayor cuya envergadura y coste no parece que correspondan a un monasterio en decadencia, y menos si se arrastraba desde el XIV.

Nº 7, misma página: «se detectan a lo largo de la obra graves carencias bibliográficas». No es cierto. Pone como ejemplo no haber citado el dedicado a la misión del Institut d’Estudis Catalans al Pirineo en 1907, y remite a la pág. 46, donde doy otras referencias bibliográficas. Creo que no es necesario que argumente el hecho obvio de que esto es una estupidez.

También afirma que «ignoro» el estudio de Francesc Ainaud Escudero sobre el portapaz de Sijena robado del MNAC en 1991. No lo cito porque no viene al caso referenciar un estudio histórico sobre esa pieza, cuando lo que hago es aludir a que fue robada del museo. Es absurdo que se señalen estas cosas como “graves errores” o “graves carencias”.

Págs. 183 a 185: En ellas, Velasco aporta sus opiniones y juicios de valor, no datos; o sea, hace aquello de lo que me acusa. Tiene su gracia. Es el mío, dice, un tono «impropio de una publicación científica»; pero si repasamos sus propias publicaciones “científicas” sobre Sijena es evidente que ve la paja en ojo ajeno y no la viga en el propio. Su artículo en este libro es una muestra: ¿es propio de una “publicación científica” todas sus descalificaciones hacia mí, que como vamos viendo, además son falsedades o meras opiniones suyas?

Porque hay que decir que Velasco incluye este texto entre sus “publicaciones científicas”, tal como puede verse en su perfil de la web de la Universitat de Lleida…

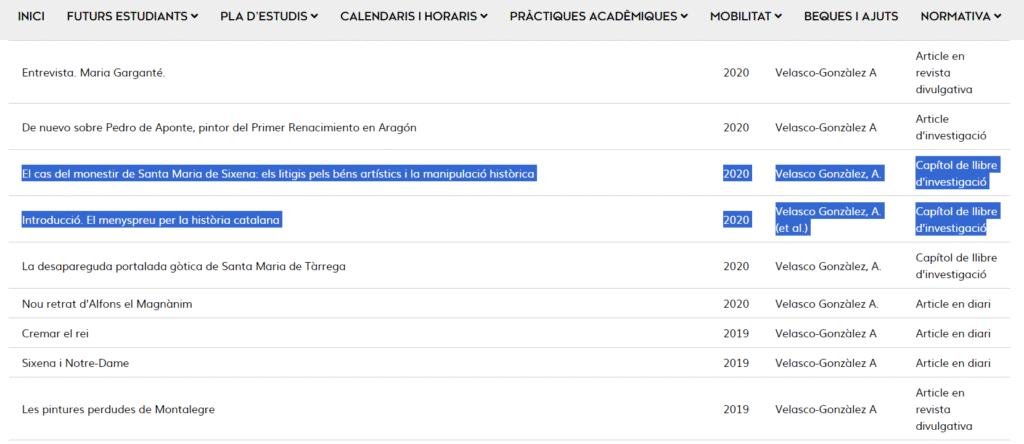

Nº 8, págs. 184-185: afirma que critico a estudiosos catalanes que vivieron hace casi cien años «a partir de criterios actuales y presentándolos, casi, como personas que sentían animadversión por todo lo aragonés». No indica dónde hago yo eso, y es falso. Pone como ejemplo, eso sí, a Folch i Torres, a quien dice que dirijo «furibundas críticas «casi una obsesión»». Remite para demostrarlo a las páginas 84-85 y 47 de mi libro, que adjunto. Juzgue el lector si lo que encuentra en ellas son “furibundas críticas”.

Nº 9, pág. 185: respecto a la comparación que yo establezco entre la abundante dotación económica que se destinó a la restauración de Poblet y la escasísima o nula que se logró para Sijena, Velasco afirma: «Se pretende evidenciar un supuesto agravio dando a entender que se benefició al monasterio de Poblet por el hecho de ser un centro religioso ubicado en territorio catalán». Eso es una deducción que hace él. Me refiero varias veces a Poblet, y creo que queda bastante claro, para decir que se privilegiaban los lugares donde había dinero, avalados por personalidades con influencias y poder, máxime cuando Poblet no había sufrido destrucciones en la guerra. Lo demás lo pone Velasco de su cosecha.

Nº 10, págs. 186-187: sobre el arranque de las pinturas del valle de Boí a partir de 1919. Velasco opina que abordo el caso de la salida al extranjero de las pinturas murales de Mur «con una finalidad espuria» y que planteo «una teoría «casi de la conspiración» que contradice lo que demuestran la documentación y los estudios recientes», pues afirmo que el arranque podía haberse evitado. «La argumentación desarrollada por ella, así como las sombras de sospecha que proyecta sobre las actuaciones de los agentes mencionados [Folch i Torres, la Junta de Museos y la Mancomunitat] no pasan de ser simples especulaciones revisionistas sin ningún tipo de fundamento documental».

Incluyo varias imágenes para desmentir estas afirmaciones. Lo que yo expongo está documentado, y las referencias correspondientes se incluyen en las notas a pie de página. La documentación es accesible en la web del Arxiu Nacional de Catalunya, y es contundente: tanto el arranque como la venta de esas pinturas a Boston podían haberse evitado. El propio Folch i Torres escribió en un informe: «Todo lo que hagamos para evitar que Mr. Pollak se lleve las pinturas, son dificultades que nos creamos nosotros mismos para ir a buscarlas mañana». Esto lo publicó ya en 1999 Maria Josep Boronat. ¿Tenía ella también una “finalidad espuria”?

De hecho, sí, va siendo hora de que se revise la versión unánime que afirma que el arranque de las pinturas del valle de Boí por la Junta de Museos se debió a que las de Mur se habían vendido en el extranjero: los arranques realizados por encargo de la Junta se llevaron a cabo entre 1919 y 1920, y la venta de los frescos de Mur se realizó en 1921. A mi vez, ¿qué clase de “finalidad espuria” puedo tener exponiendo esto?

Nº 11, pág. 187: protesta de que diga que el obispado de Lérida no ayudó en ningún momento a las monjas de Sijena. Le puede saber fatal leerlo, pero así fue. También dice que “criminalizo” a la Junta de Museos. Que diga dónde.

Nº 12, misma página: afirma que no conozco la actividad de la Junta de Museos, pues «yerra cuando afirma que el interés de la Junta por el arte medieval se inicia en 1917» porque «este interés se materializó de forma definitiva diez años antes». Y remite en nota a la obra de Boronat, entre otras.

Yo no digo que ese interés “se inicie” en 1917, sino que la Junta se interesó por el arte medieval sobre todo a partir de esa fecha; «por aquel entonces la Junta de Museos valoraba mucho menos el arte románico o gótico que el renacentista y barroco, por el que se pagaban cantidades diez veces más altas». Eso es lo que dice Boronat en su investigación, a la que Velasco remite (aunque da mal las referencias, las páginas que él dice no hablan del interés de la Junta por obras de ninguna época).

Nº 13, pág. 188: dice que acuso a la Generalitat «de querer engordar el patrimonio público a partir de expropiaciones de bienes, de ocultar deliberadamente las procedencias de las obras confiscadas o de querer apropiarse de patrimonio aragonés, ya que, según la autora, “buena parte del patrimonio aragonés se consideraba, de hecho, catalán”». Lo llama «peculiar fantasmagoría» y remite a las pp. 100-101 de mi libro.

Yo no estoy acusando a la Generalitat de lo que él dice; señalo que en la guerra, a partir de un decreto publicado en 1938, en el que se establecía que todo el patrimonio existente en ese momento en Cataluña pasaba a ser propiedad de la Generalitat, quedaban incluidos muchos bienes aragoneses trasladados a Cataluña para su protección con motivo de la guerra. Eso es un hecho incontrovertible para cuyo análisis sigo, además, lo publicado por Francisco Gracia y Glòria Munilla en su obra Salvem l’art! (2011), como se indica en la pertinente nota al pie, y añado varios ejemplos de lo publicado por la prensa y por el Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona sobre el destino de todo aquel material para los museos.

Según Velasco, lo anterior me lleva «a efectuar un paralelismo con la actualidad y los litigios por los bienes artísticos aragoneses conservados en Cataluña, atendido que la situación descrita para 1936, según Menjón, “sigue ocurriendo a día de hoy”». Si se acude a las páginas a la que él remite en mi libro se comprueba que esto es una burda manipulación (una más).

Nº 14, misma página: «Su posicionamiento ideológico y el menosprecio hacia determinados altos cargos de la Generalitat quedan manifiestamente patentes en una lamentable afirmación que habla por sí sola y que exime de hacer cualquier comentario al respecto. Concretamente, cuando la autora hace referencia a unos informes redactados por Carles Pi i Sunyer y Pere Bosch Gimpera que trataban sobre la destrucción de patrimonio artístico, apunta que se redactaron “desde su cómodo exilio francés y londinense”». Remite a la pág. 289 de mi libro.

Solo está entresacando de ese comentario lo que le conviene: Pi i Sunyer y Bosch Gimpera atribuyen las destrucciones del arte durante la guerra a «la organización revolucionaria anarquista FAI, formada principalmente por gente fastidiosa no catalana, inmigrantes de zonas miserables de Murcia y Almería», mientras que el salvamento lo llevaron a cabo «los catalanes de origen». Y no se puede negar que el exilio de los altos representantes políticos, con asignaciones económicas aseguradas e importantes contactos en el exterior, fue mucho más cómodo que el que tuvo que afrontar la inmensa mayoría de los exiliados, cosa que también aclaro en el texto: su exilio fue privilegiado en comparación con el que padecieron los demás.

Nº 15, misma página: «Es lamentable, finalmente, el perfil interesado e irrespetuoso, rebosante de manifestaciones gratuitas, que Menjón ofrece» de Joan Ainaud de Lasarte. Remite a las páginas 196-203; si se acude a ellas, se comprobará que únicamente le acuso de alterar los hechos en un informe y de practicar una política de hechos consumados. Ambas afirmaciones son ciertas y están documentadas.

Nº 16, pág. 189: afirma Velasco que especulo con los conocimientos de Francisco Íñiguez, «a quien desacredita por haberse manifestado, en un momento dado, favorable a la permanencia de las pinturas murales de Sijena en Barcelona». Una vez más, no es así. No desacredito a Íñiguez sino que cuestiono su punto de vista, porque obviaba en su informe relevantes aspectos legales: disponía sobre unas obras de arte que tenían un dueño, la comunidad de Sijena, con el que no cuenta en absoluto.

Nº 17, misma página: «La autora confiesa que se le ha denegado la consulta de toda documentación específica sobre las pinturas conservada en los archivos del museo […] pero llama la atención que publique […] numerosos materiales procedentes de estos expedientes». No remite a ninguna página, claro, pero debería haberlo hecho a la página 11, donde digo lo siguiente:

La relación más conflictiva ha sido la establecida con el MNAC, que se ha mostrado como una institución opaca desde el momento en que, lejos de facilitar la consulta de sus fondos documentales, como es preceptivo por ley para todos los archivos públicos, la dificulta o impide con diversas excusas o por el simple expediente de no responder a las solicitudes de permiso efectuadas. La jefa del Departamento de Gestión Documental y Archivo del MNAC me insistió de palabra y por escrito en que el museo no guarda ninguna documentación anterior a 1991 relacionada con las piezas que custodia, lo que, de ser cierto, constituiría una irregularidad tan grave que sus consecuencias resultan inimaginables; con posterioridad adujo, sin embargo, que no se permitía su consulta debido a la existencia de un litigio sobre estas pinturas, lo que tampoco es aceptable como argumento. Tras un tenso episodio vivido en la misma biblioteca del museo en octubre de 2014, accedió a proporcionarme alguna documentación sobre la Exposición Internacional de Arte Románico de 1961, cuando se exhibieron por primera vez las pinturas de Sijena en Barcelona, y también pude consultar información relativa al proyecto museográfico renovado del MNAC en los años noventa. Pero no se me permitió ver los libros de registro, ninguna documentación específica sobre las pinturas, tampoco sus expedientes de conservación ni fotografías. Esa documentación existe, es importantísima y está referenciada en varias publicaciones (todas ellas de personal que trabaja en el propio museo), pero se halla vedada a los investigadores externos.

La información que publico es la extraída de esos dos expedientes señalados.

En nota, además, dice que he borrado mi blog, lo que, como es evidente, tampoco es cierto.

Nº 18, misma página: me acusa de no conocer la bibliografía sobre las pinturas arrancadas del refectorio del monasterio, que según él habían sido estudiadas y analizadas en 1988 por Isidre Puig». Dicho análisis consiste en 18 líneas en las que Puig reproduce textos de Mariano de Pano y Ricardo del Arco, añadiendo una breve alusión (5 líneas de esas 18) a que en el MNAC hay un fragmento que no se corresponde ni en temática ni en fecha con su supuesto autor. Si eso es haber “estudiado y analizado” las pinturas del refectorio, vamos listos.

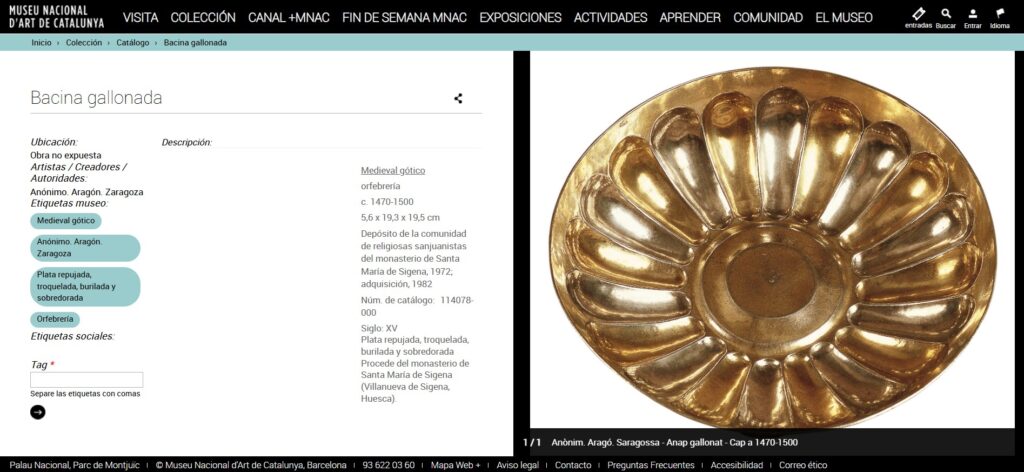

Nº 19, pp. 189-190: dice que no sé reconocer una pieza procedente de Sijena, la bandejita gallonada que el MNAC compró en 1982 (ojo con la fecha) y que no se expone, aunque él dice que sí. Puede comprobarse en la web del museo:

Nº 20, pág. 190: nuevamente me acusa de dirigir una «furibunda crítica» al MNAC, que «llega a extremos insostenibles», pues dice que «lamento» que en 2012 unos fragmentos de pinturas murales de Sijena se emplearan para realizar prácticas de restauración.

Yo no “lamento” nada, simplemente doy ese dato, como puede leerse en la página 245 de mi libro. Lo que digo es esto:

Varios de ellos [de los fragmentos del ábside de la iglesia] sirvieron para efectuar prácticas de restauración a los becarios de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Cataluña, tal como puede comprobarse en la web del museo. En concreto, se trabajó en 2012 sobre uno con «santos y otras figuras» (ref. 200719) y sobre otro con «delfines» (ref. 200737).

Nº 21, misma página: «Todavía más contundente se manifiesta cuando se refiere a la pretendida ocultación de la procedencia de algunas de las pinturas murales del monasterio, que lleva a la autora a hablar de “robo” y “apropiación indebida”».

No es una pretendida ocultación: las pinturas profanas de Sijena se arrancaron en 1960 sin permiso de Bellas Artes, y se presentaron al año siguiente como procedentes de «Cataluña», «de un edificio arruinado cercano a Lérida», un «castillo o residencia señorial», y así puede verse en el catálogo de la muestra y en la guía del museo de 1973, entre otras publicaciones. Es un hecho muy grave que debería avergonzarle; sin embargo, carga contra mí. Es alucinante.

Nº 22, misma página: afirma que acuso a Montserrat Pagés «de efectuar afirmaciones deliberadamente incorrectas». Falso. Lo que yo digo es lo siguiente: «Montserrat Pagès ha estudiado este conjunto, consignando por supuesto su pertenencia a Sijena aunque sin hacer referencia a su deliberadamente incorrecta adscripción anterior»; adscripción anterior que, como hemos visto, se realizó desde su misma presentación al público en 1961. Pagès no hace referencia a ello. Velasco vuelve a mentir.

Nº 23, misma página: «Las acusaciones de negligencia en la conservación de la colección de pintura mural de la institución, igualmente, son desaforadas y demuestran importantes carencias en el conocimiento de la práctica disciplinaria». Las “acusaciones” no las hago yo; reproduzco lo que dicen los informes de los restauradores que estudiaron la colección de pinturas murales con motivo de la remodelación del museo entre los años 1987 y 1995. Véanse las págs. 270 a 278 de mi libro, donde figuran las citas de esos informes en sus notas al pie.

Por cierto, qué fijación con el término “desaforadas”…

Nº 24, misma página: «Acusar al museo de seccionar, en data reciente, en seis fragmentos el conjunto mural de Sant Climent de Taüll es de un absurdo que no merece la pena ni comentarlo». Que ese conjunto se seccionó en 6 fragmentos es algo que recoge el propio Butlletí del MNAC de 1993, monográfico sobre la operación de traslado de los ábsides durante las obras de restauración del edificio.

Nº 25, págs. 190-193: «Una de las tesis más desaforadas [¡y dale!] de la autora en todo el libro es la justificación que hace del posible traslado de los murales a Sijena […]. Menjón defiende que es viable porque dentro del museo se han movido en diferentes ocasiones y porque algunos fragmentos se han cedido a exposiciones temporales».

Yo no defiendo nada ni justifico nada. Expongo, simplemente, lo que ha ocurrido. Velasco remite a las páginas 267-278 de mi libro, que corresponden al capítulo “Traslados, préstamos y restauraciones”. Remito yo, asimismo, a ellas para que se pueda comprobar que en ningún momento justifico ni defiendo ningún traslado.

Nº 26, pág. 195: «otras de sus constantes es la crítica feroz a las instituciones, eruditos, coleccionistas y anticuarios que contribuyeron a la formación de los museos catalanes a principios del siglo XX […]. Recurre al tópico de presentar estos agentes como alguien que desposeyó a las clases populares de su patrimonio».

Respecto de esta última frase, así fue; respecto de la otra parte de la cita, critico que los anticuarios y eruditos se aprovecharan de la ignorancia de la gente, porque así fue y está bien demostrado, y frente a la constante crítica que se hace a la gente de los pueblos como desidiosos o aprovechados, o de que menospreciaban lo suyo, porque es injusto. Jamás se acusa de nada a los coleccionistas, todo lo contrario. Supongo que no se acusa a los pudientes porque cuando lo haces te pasa lo que a mí: que te ponen verde los velascos de la vida.

La cita que él inserta en relación con esto se refiere, además, al contexto de la guerra civil, sobre el que también se ha acusado a los de los pueblos por «no defender lo suficiente su patrimonio». Él dice: «la autora cae en un discurso impregnado de contenido político que presenta a las comunidades rurales como arcadias perfectas en las que el patrimonio era valorado y apreciado». Pero es evidente que decir, como yo hago, que en la guerra «hubo quien sufrió, mucho más que los eruditos, la pérdida de un patrimonio que era suyo y consideraban sagrado» no puede llevarle a decir que estoy presentando “una arcadia perfecta”.

Nº 27, pág. 196: me acusa de «manipulación» en relación con el caso del terno de San Valero, de Roda de Isábena, que el obispo de Lérida se vendió en 1922. «Menjón, sin prueba documental, afirma que la venta “ocasionó encendidas protestas de los vecinos de Roda, que desde luego no fueron atendidas ni por las instancias eclesiásticas ni por las civiles”. Sin embargo, lo que no menciona Menjón es que el terno se encontraba en Lérida desde época medieval […] por lo cual difícilmente los habitantes de Roda de Isábena podían reclamarlo con tanta vehemencia casi cinco siglos después de su salida del pueblo».

Puede que fuera “difícil”, pero así fue; y lo afirmo con pruebas documentales. Velasco las conoce, no puede acusarme de no tener pruebas. Por si no se han dado suficientes muestras ya, es otra prueba de que es él quien manipula.

Dice también que intención es hacer «herederos» del espíritu de los de Roda a los actuales vecinos de Villanueva de Sijena en su litigio para recuperar las obras del monasterio. ¿Pero de dónde se saca esto, de su imaginación?

Nº 28, pág. 197: Sobre la autoría del incendio del monasterio de Sijena, afirma que lo que persigo es, mediante «la exculpación de la población autóctona y la culpabilización de agentes externos», «esconder la participación de los vecinos en actos de violencia generados en el seno de la propia comunidad». «Este tipo de discursos presentan a los del pueblo como víctimas, a la vez que se les considera miembros de una comunidad imperturbable y sin fisuras que se vio afectada por la llegada de agitadores externos. La realidad, en cambio, es bastante más compleja». Y tanto que es más compleja, como para que Velasco haga semejante pirueta sobre algo que yo no he dicho: no excluyo la participación de los vecinos, lo que digo es que, como ocurrió en tantos otros pequeños pueblos, no pasó nada hasta que no llegó gente de fuera. Así lo relata Julio Arribas, autor de una Historia de Sijena en la que narra como testigo directo lo sucedido allí en los inicios de la guerra.

Él se basa, para negar toda participación externa en el incendio del monasterio, en un trabajo de Assumpta Castillo, «El forastero en la Guerra Civil española», publicado en 2016 en una revista de historia militar; pero obvia los estudios realizados por José Luis Ledesma, profesor de la Complutense y autor de obras como Los días de llamas de la revolución (2004).

Siguiendo su propia argumentación, pero en sentido inverso, también se podrían extraer conclusiones sobre su afán por exculpar a las milicias llegadas de Cataluña.

Toda esta información la envié al coordinador principal del libro, Vicent Baydal, por correo electrónico, pidiéndole su parecer, preguntándole quién estaba haciendo aquí «pseudohistoria». No recibí respuesta. Al menos, que quede aquí.