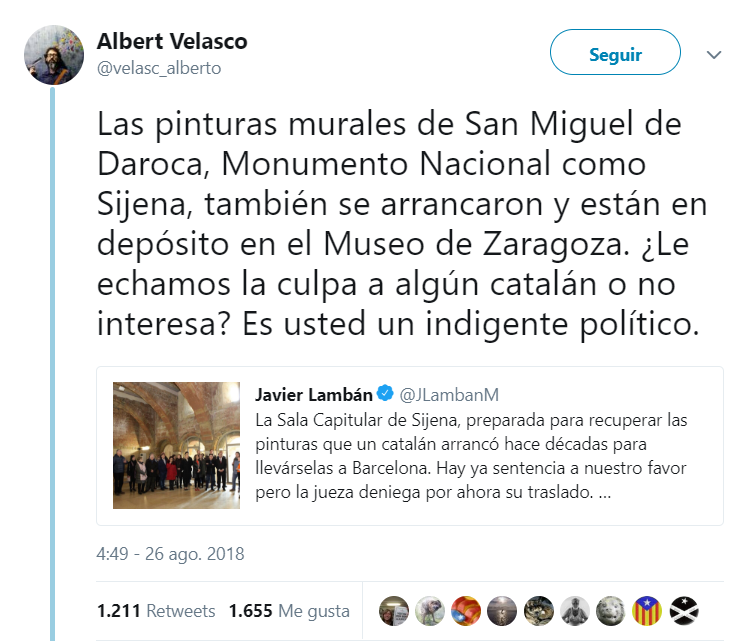

En 2005, cuando todavía andábamos de pelea con los ‘bienes de la Franja’ y aún no había saltado a la palestra lo de Sijena (sí, llevo todos estos años con este tema, qué horror), leí este artículo:

Lo firmaba el presidente de la Associació d’Amics de la Seu Vella de Lleida y me dejó pasmada. Lo que defendía es que la mayoría de los bienes reclamados por Aragón habían pertenecido en origen a la Catedral Vieja de Lérida y que se repartieron por las parroquias cuando fue convertida en cuartel, tras la conquista de la ciudad por Felipe V en 1707. «Eso puede explicar -afirmaba- cómo a veces sencillas iglesias eran depositarias de obras de arte de primera línea, es decir, eran el destino, más o menos provisional, de unas piezas realizadas para el templo principal de la diócesis«.

No me lo podía creer. Bueno, sí: la actitud respondía a la extendida creencia de que en los pueblos (y más si son de Aragón, añadiría yo) no hay nivel. Vamos, que no son capaces de producir nada excelente ni medio bueno, aparte de tomates. Poco importaba, a este respecto, que existiera por ejemplo Roda de Isábena, foco irradiador de arte de primerísimo nivel; o Benabarre, que lo mismo en el siglo XV (de esto tendríamos tanto que hablar…); o el propio monasterio de Sijena, u otros monasterios de gran importancia histórica como Obarra o Alaón. Nada: sólo se explica que tuvieran piezas artísticas de calidad porque les habían llegado de Lérida. Aunque, en realidad, aquello era un argumento, como se puede ver en el artículo, destinado a «defender con una seguridad total lo que siempre ha sido del obispado de Lleida«.

El argumento no se le había ocurrido a este señor sino a algunos estudiosos leridanos de la historia del arte, a base de coger las cosas por los pelos y retorcerlas hasta que cuadran. Yo me voy a centrar en el análisis de una de esas piezas, el retablo de San Antón de la parroquia de Villanueva de Sijena, para que se vea con qué poco fundamento se ha lanzado esa hipótesis. Es un análisis sencillo que se basa, además, en publicaciones de historiadores de Lérida y Barcelona, nada sospechosos de anticatalanismo.

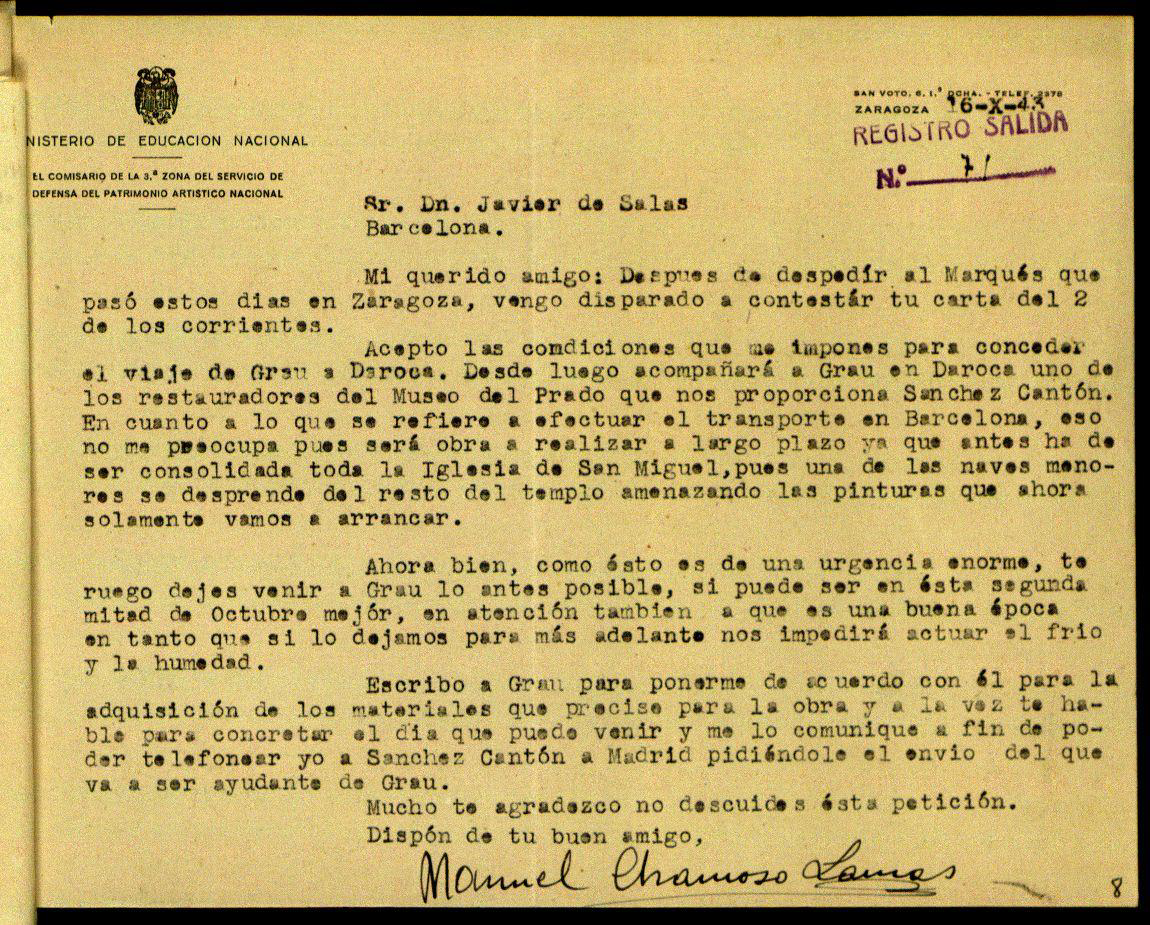

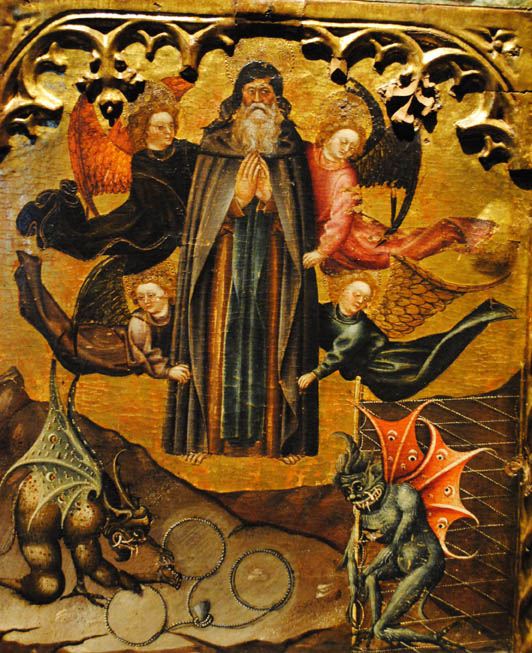

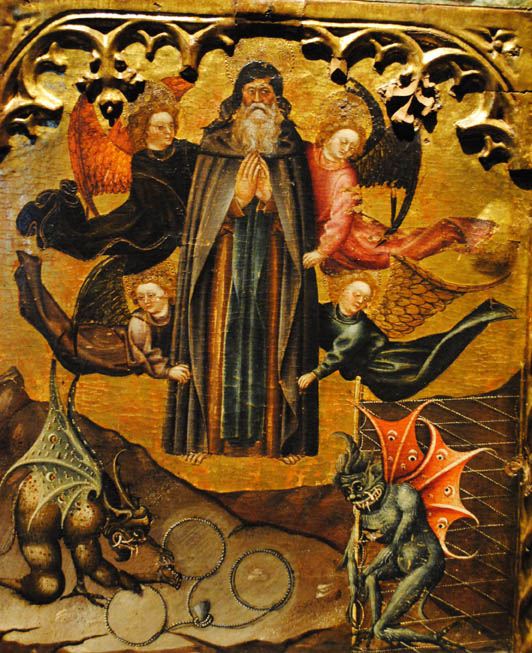

El retablo que digo es éste:

Como se puede ver, le falta la tabla central y la predela (parte inferior o banco, a modo de base, de los retablos), además de otras piezas menores. Aún así, está considerado uno de los exponentes máximos del estilo gótico internacional en la Corona de Aragón (Antonio Naval dixit, aunque el aprecio es compartido por muchos otros autores).

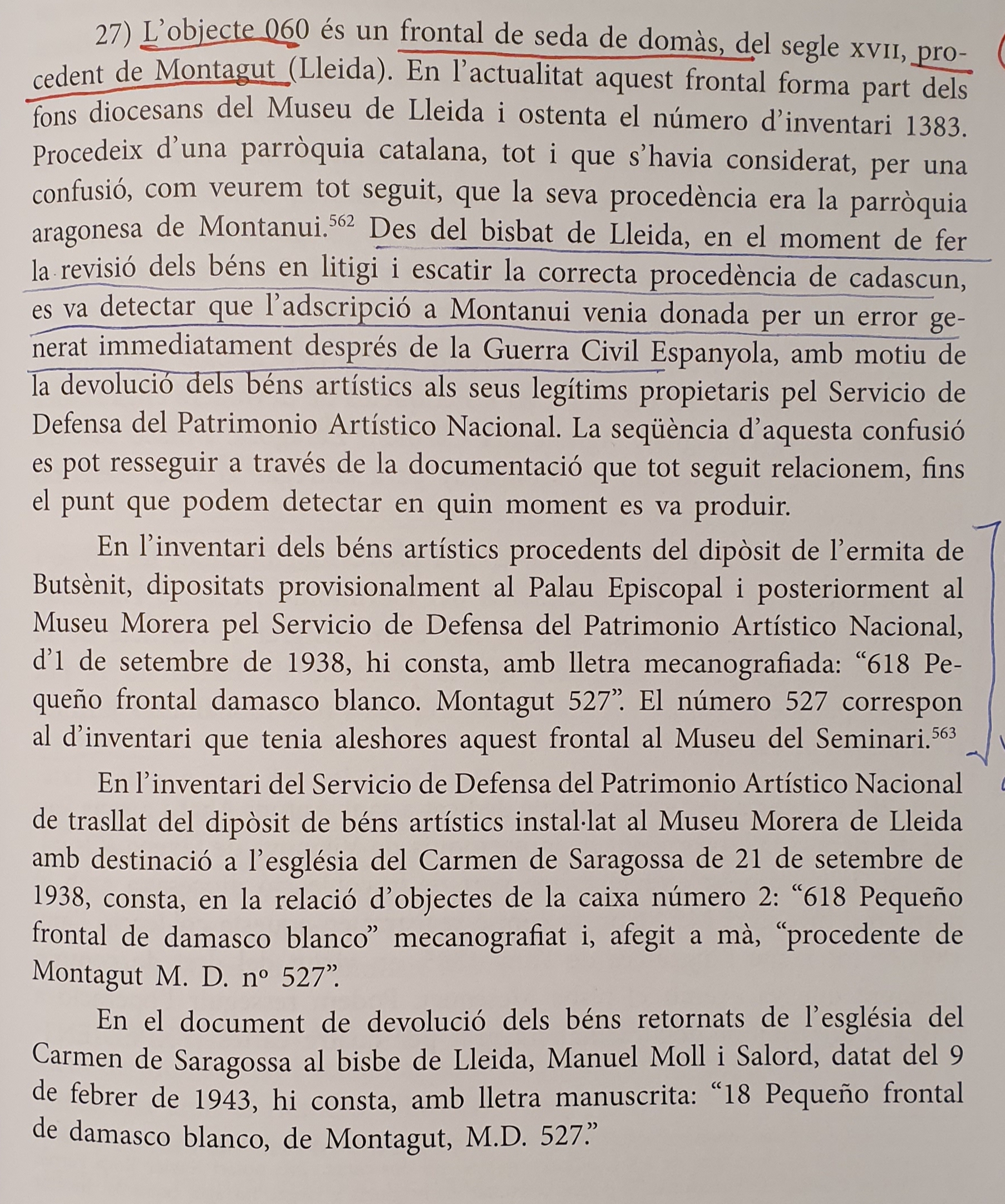

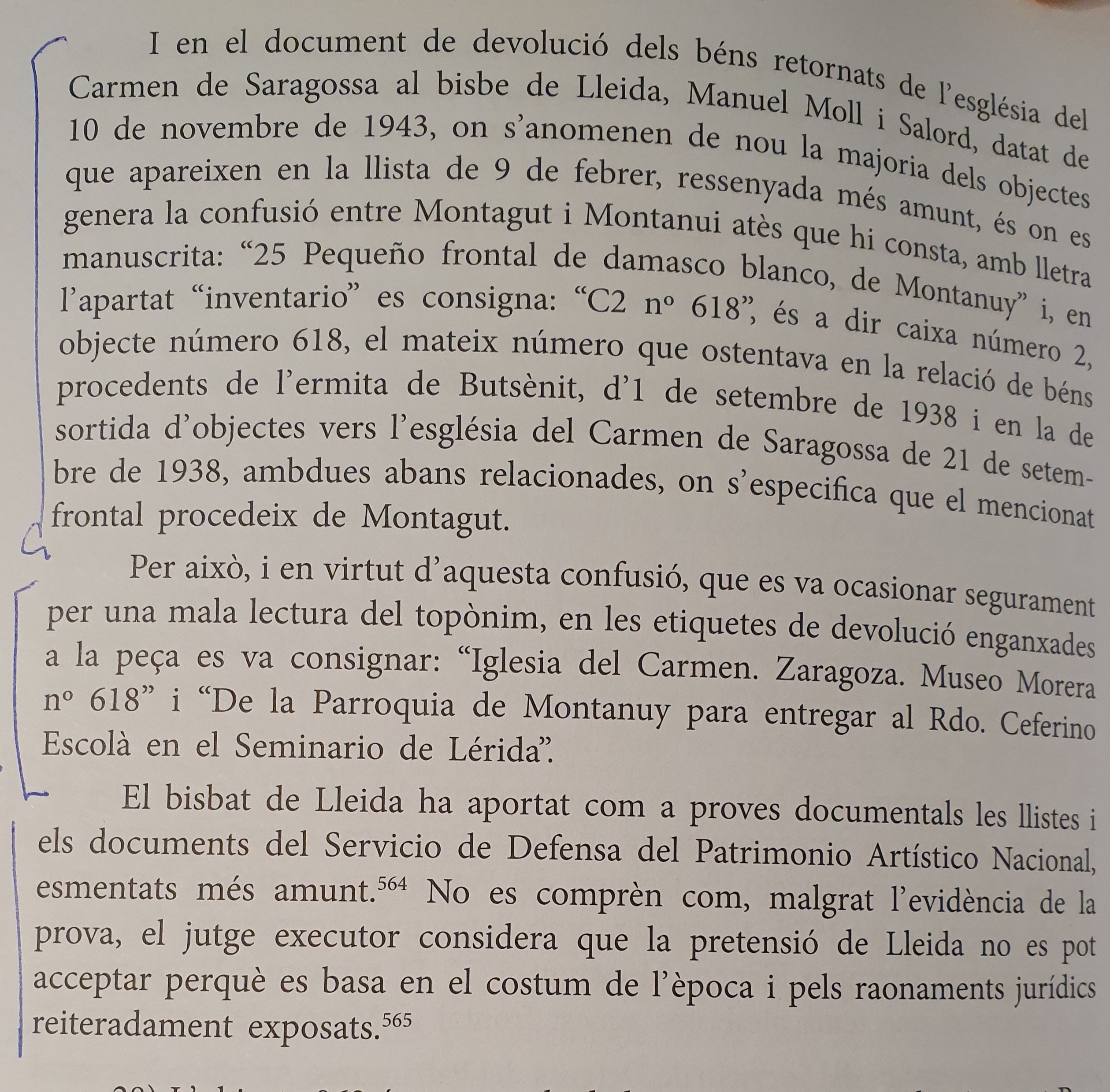

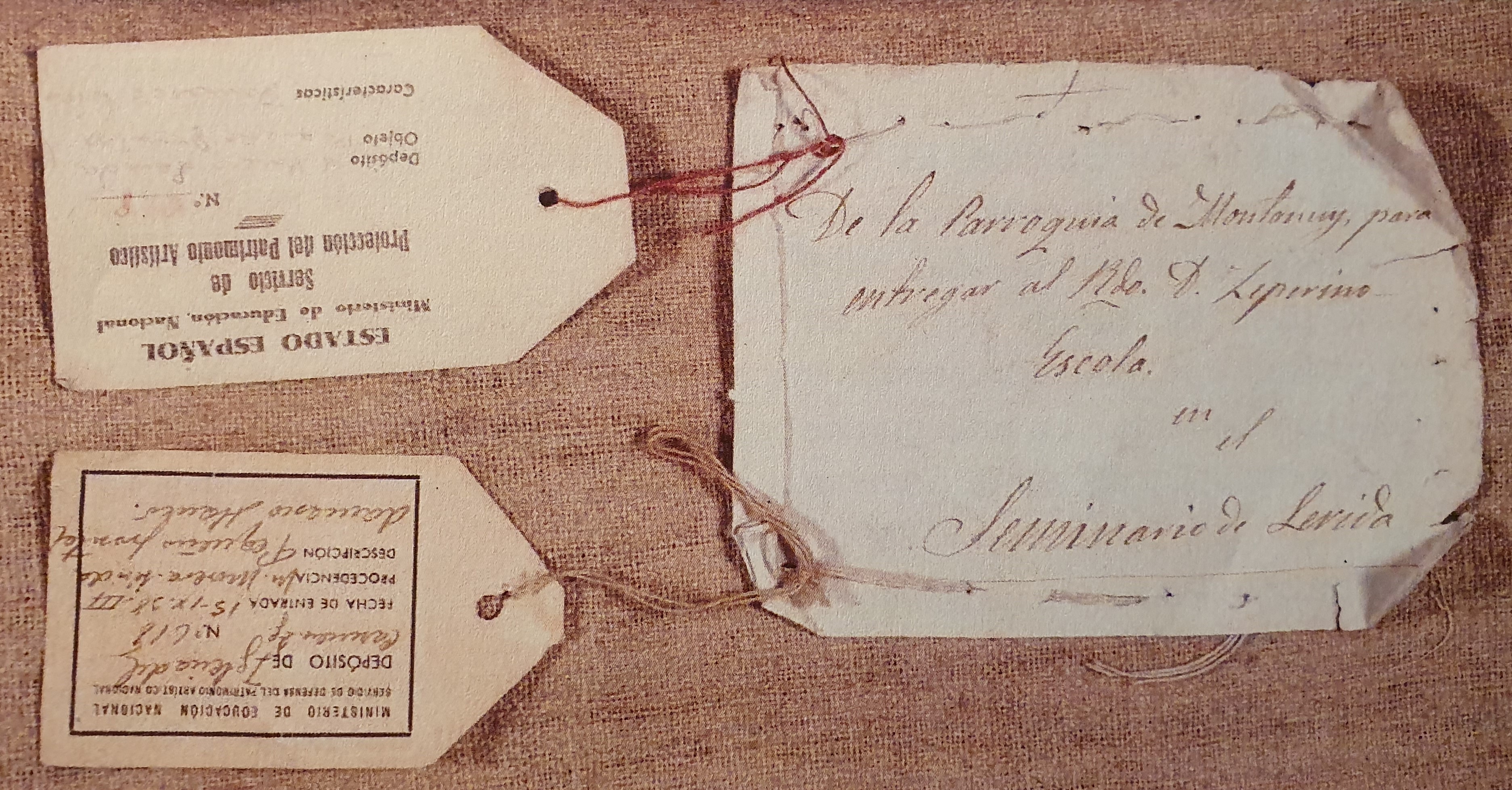

El retablo fue enviado a Lérida en 1895. Carmen Berlabé, conservadora del Museu de Lleida, aportó en su tesis (2009) varios documentos sobre el asunto. El párroco de Villanueva, Jaime Peremateu, escribió en febrero de ese año al obispo de Lérida para que le autorizara a vender el retablo porque la iglesia del pueblo estaba en obras, el Ministerio de Gracia y Justicia le decía que el presupuesto para ayudar a esas cuestiones estaba agotado y que era el pueblo el que debía apoquinar, pero el pueblo ya había aportado 1.500 pesetas (un dineral para un pueblo tan chiquitín) y le hacían falta 500 pesetas más para terminar. Esa era la cantidad que le había ofrecido por el retablo un anticuario de Lérida, el Sr. Hortelano, y él estaba dispuesto a vender. Los vecinos, decía, estaban de acuerdo.

El retablo, finalmente, fue para el Museo del Seminario de Lérida, creado hacía dos años. El obispo aportó aquellas 500 pesetas a cambio. El párroco envió el retablo en un carro. Durante mucho tiempo, sin embargo, esta obra se consideró procedente de Monzón, porque hasta que Berlabé no se metió al archivo, los estudiosos habían contado solo con una nota de la revista del obispado que decía que en 1897 (sí, dos años después) habían ingresado varias tablas de retablos de Monzón, Villanueva y otras parroquias; y como en la concatedral de Monzón hay una capilla dedicada a San Antonio y San Pablo Ermitaño (que es otro protagonista del retablo en cuestión), se dio por supuesto que procedía de allí.

Bien, el hecho de aclarar la procedencia no tiene que ver con el de que su origen inicial hubiera podido ser la Seu Vella, pero comienza a darnos idea del poco rigor con el que se pueden hacer las cosas: una referencia inconcreta, una iglesia con una advocación que le cuadra a un retablo y, hala, ya hemos construido un error como una catedral. Lo curioso es que se ha vuelto a hacer. Dicen que de los errores se aprende, pero va a ser que no.

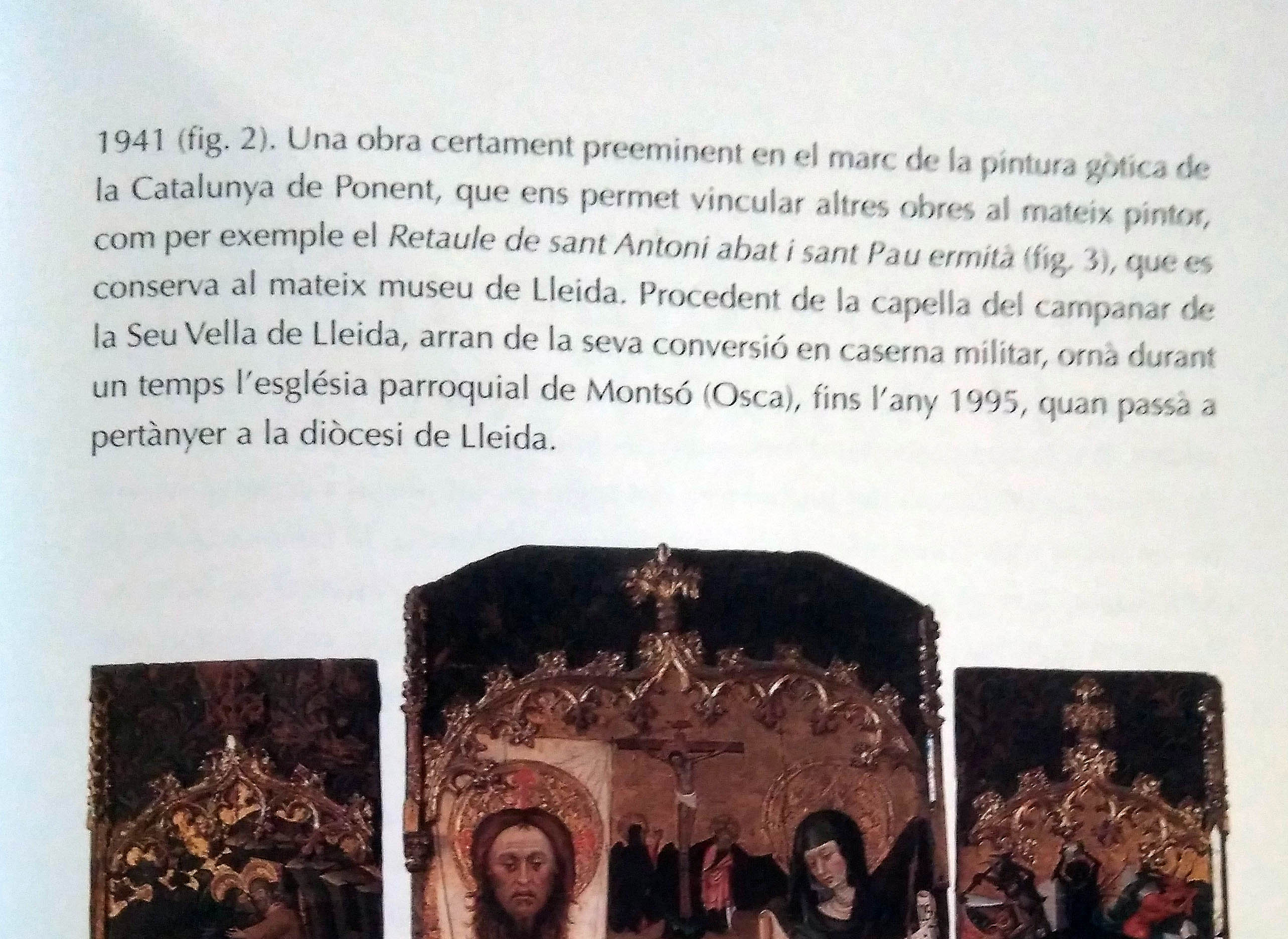

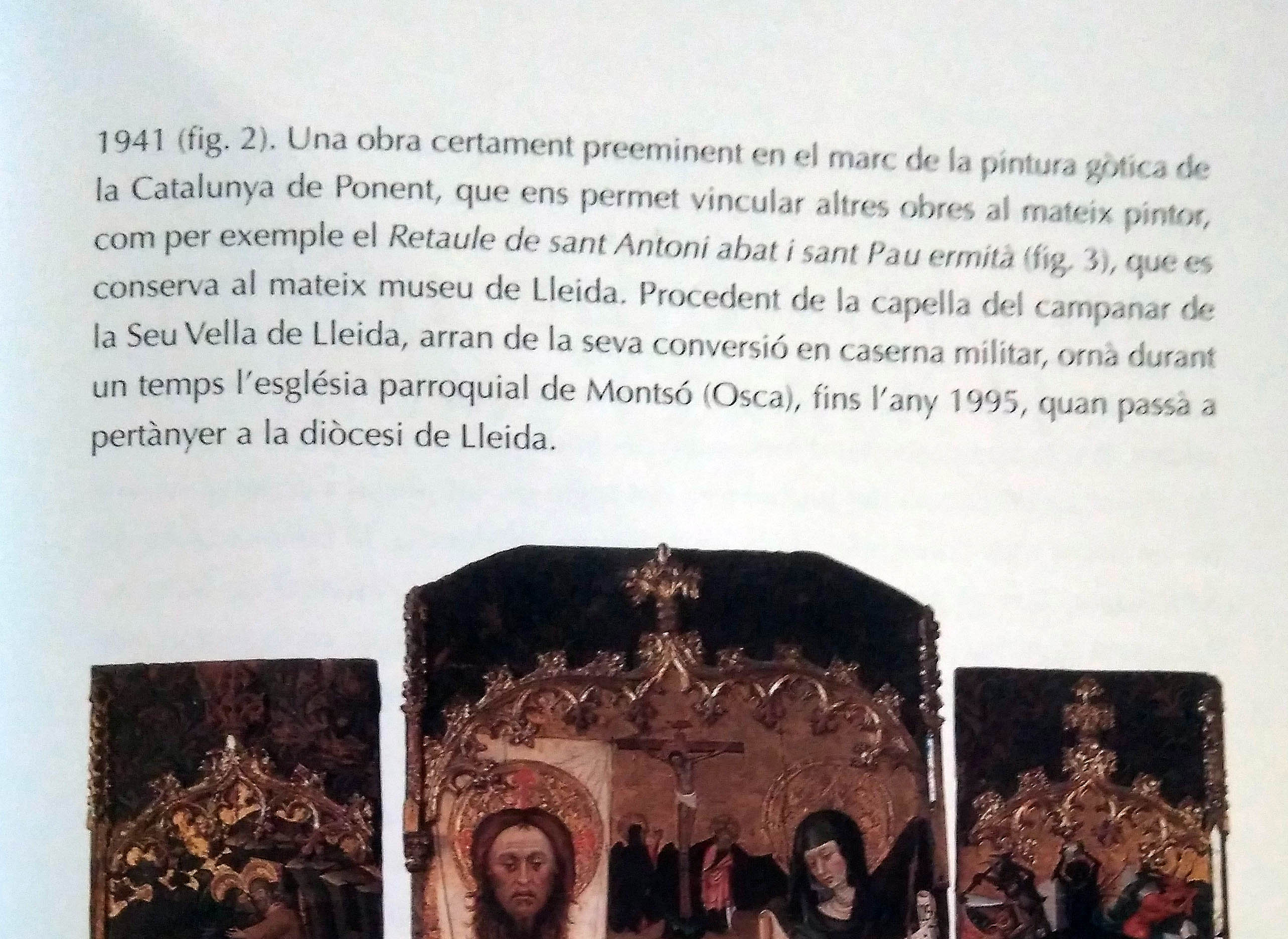

Desde finales de los 90, Isidre Puig, profesor de la Universidad de Lleida, ha defendido que este retablo procede en origen de la Seu Vella basándose en el mismo argumento: que allí, en la base de la torre, había una capilla dedicada a la misma advocación, San Antonio y San Pablo Ermitaño. El caso es que no se plantea como hipótesis sino que se da por hecho. Esta foto, por ejemplo, es de un libro suyo de 2005, dedicado al pintor Jaume Ferrer II (todavía se consideraba que la obra era de Monzón):

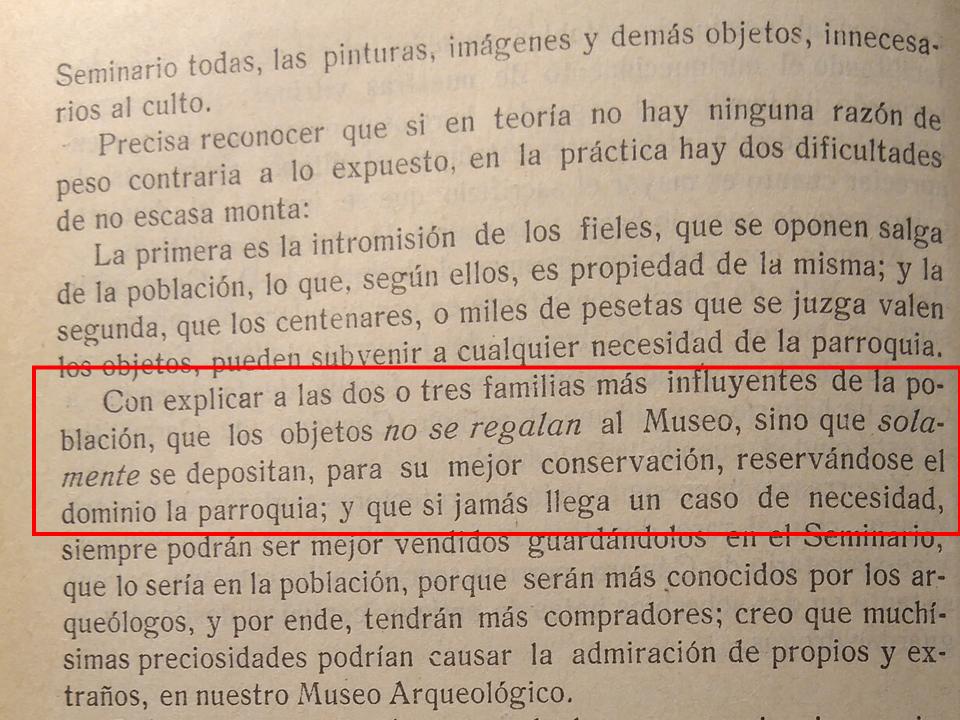

Piensa una, en su ingenuidad, que habrá más argumentos que sostengan esa afirmación. Pero no los hay. En 2013, Montserrat Barniol López defendió en Barcelona una tesis doctoral dedicada a San Antón, su devoción y su reflejo en el arte en la Edad Media en Cataluña, y ahí podemos leer lo siguiente, que es demoledor:

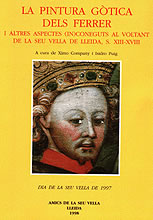

«Según Isidre Puig, durante la desafección de la catedral la pieza habría ido a parar a la sede de Monzón, de donde, hasta hace poco, se consideraba procedente. […] El principal escollo para creer que el retablo procede de la capilla de la Seu Vella es la posible ubicación en el espacio, ya que allí se conservan restos de pintura mural y, en la pared frente a la entrada, dos ménsulas que parecen soportes de escultura».

Más adelante, la misma autora remacha: «parece improbable que el retablo procediese de la capilla de la Seo leridana, donde las dos ménsulas de la pared dificultan enormemente encajar ahí la pieza«. La capilla es ésta:

Un espacio octogonal, de pequeñas proporciones, con restos de pintura mural y que conservan dos ménsulas encajadas en la pared que algún día sostuvieron sobre ellas algún tipo de escultura o de sepulcro. Y pese a todo, un profesor de universidad defiende que de allí procede un retablo de Villanueva de Sijena. Sin más argumento que el hecho de que retablo y capilla estaban dedicados a los mismos santos. ¿A ustedes les parece serio?

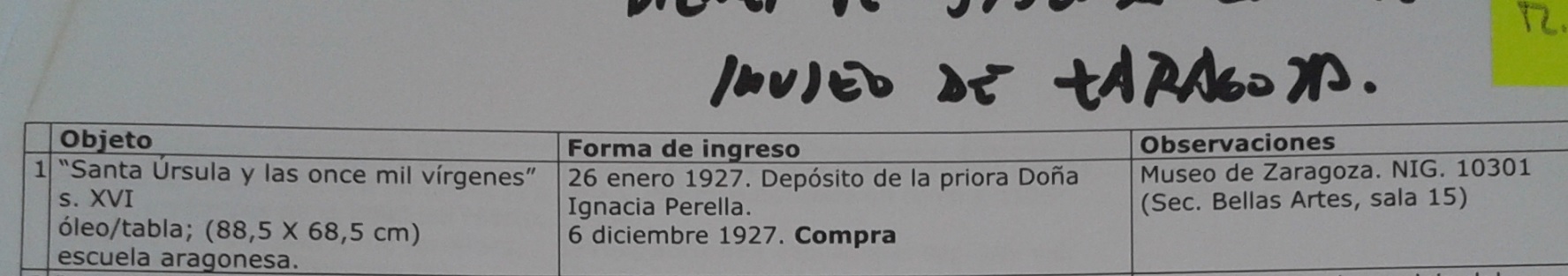

Bueno, pues todavía se sigue dando validez a esta hipótesis en el propio Museu de Lleida, que junto al retablo de Villanueva tiene colocada esta cartela:

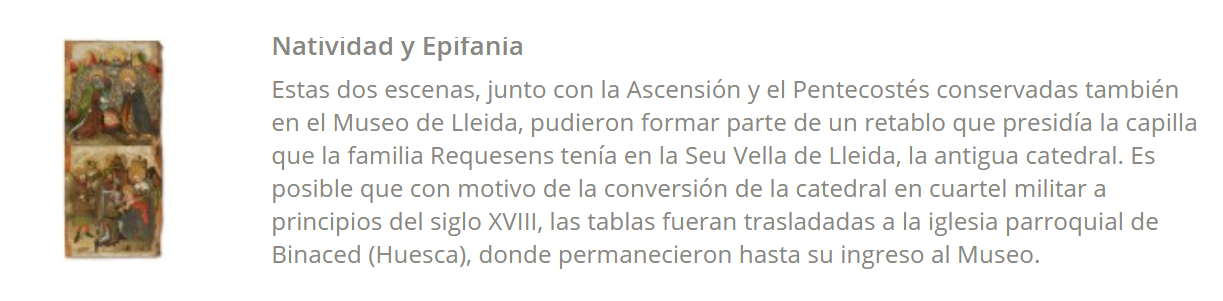

La procedencia del retablo se indica correctamente pero acto seguido se añade la posibilidad de que antes fuese de la Seu Vella. Y en el texto de la cartela se defiende esa posibilidad de forma contundente:

«Con sólidos argumentos técnicos, la historiografía ha propuesto que el retablo de San Antonio Abad y San Pablo Eremita procedería de la capilla del campanario de la Seu Vella, dedicada a la misma advocación. Como en el caso de las tablas de Jaume Ferrer, el altar salió de la antigua catedral a partir del año 1707 para ir a la parroquia de Villanueva de Sijena. Su ingreso en el Museo Diocesano, el año 1895, lo salvó de entrar en el mercado de anticuarios, que ya habían ofrecido 500 pesetas».

Esa es toda la información que se da de un retablo, considerado del máximo interés en su estilo: la defensa de que procedía de Lérida y que además se salvó de ser vendido a un anticuario. La defensa, en suma, de su posesión. Nada más interesa al Museo, que considera que nada más interesa tampoco al visitante. Aunque sea una defensa infundada. ¿»Sólidos argumentos técnicos» tiene la historiografía?

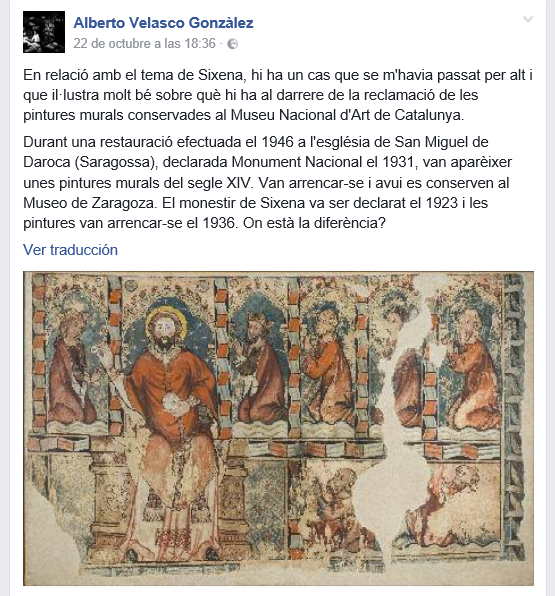

Los propios conservadores del Museu de Lleida saben perfectamente que no. En la tesis antes mencionada, Montserrat Barniol cita a Velasco varias veces para reafirmar sus dudas al respecto de la hipótesis de Puig, e incluso transcribe esta apreciación suya realizada en una publicación de 2008: «La advocación del retablo es uno de los pocos argumentos que permiten defenderlo y más si tenemos en cuenta la presencia de la escultura, ménsulas y pintur mural» en la capilla de la torre de la Seu Vella. Vamos, que Velasco es consciente de que esa pretendida procedencia no se sostiene de ningún modo.

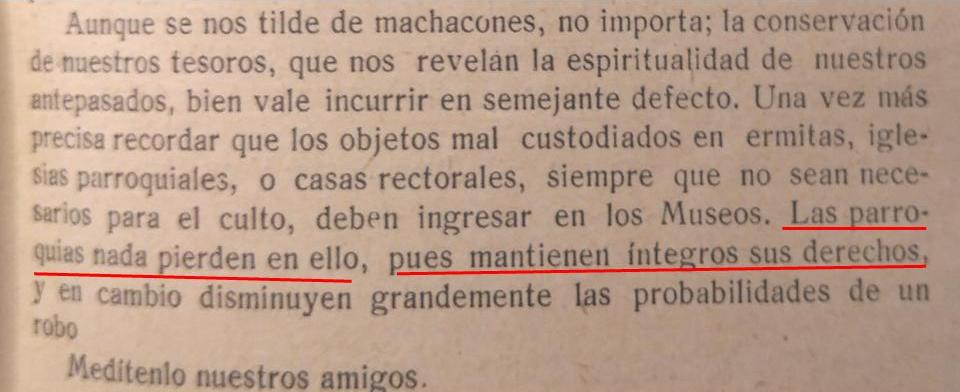

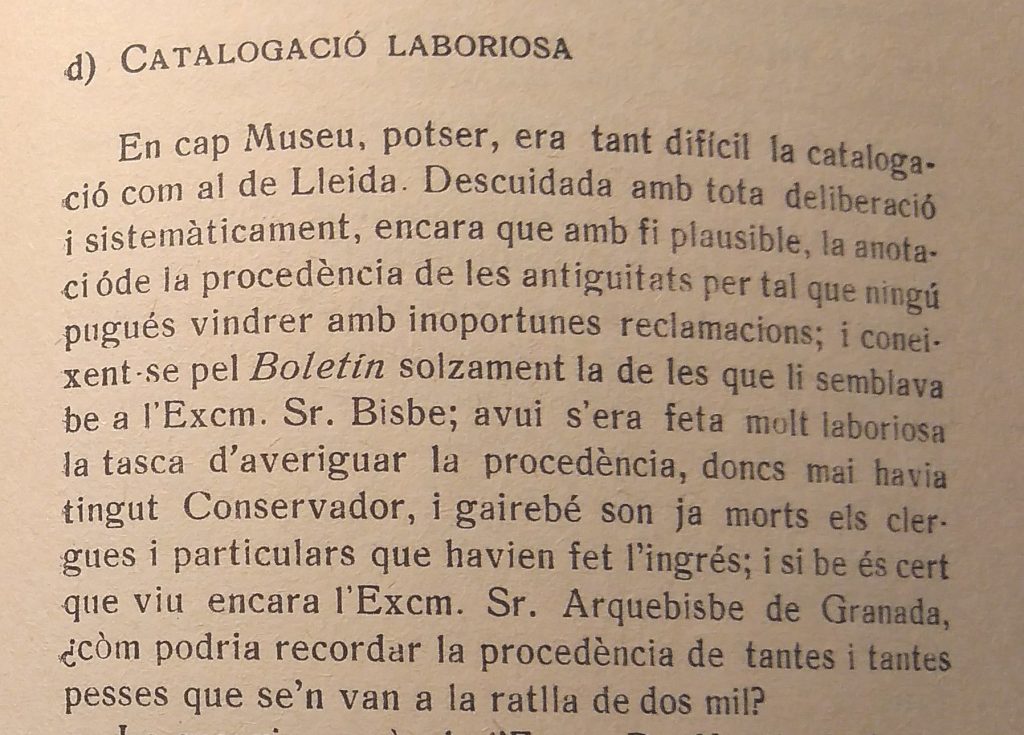

Berlabé también reconoce en su tesis que no hay base documental para mantener la hipótesis de la dispersión del arte de la Seu Vella por las parroquias, pese a lo cual se muestra convencida de que así fue (la fe puede a veces más que la evidencia):

“La diáspora del patrimonio de la Seo había comenzado, no obstante, años antes. El 25 de mayo de 1751 se solicita un retablo de la Seu Vella para la nueva iglesia del seminario. El 15 de mayo de 1754 el capítulo acuerda dejar el retablo de Santa Tecla en la nueva iglesia de Sant Andreu. El año siguiente se ceden tres retablos para el nuevo convento de las monjas de la Enseñanza. El 1 de junio de 1773 los terratenientes de Montagut piden un retablo para colocarlo en la nueva iglesia. Nada hemos podido averiguar de estos retablos. Nos consta también que otros retablos y objetos salieron de la Seu Vella para ir a parar a las iglesias de la diócesis, aunque no tenemos la constancia documental deseada. Algunos de estos retablos, como el de Albatárrec, el de Villanueva de Sijena, la tabla de San Jaime de Alcoletge, los fragmentos de retablo procedentes de Binaced y de Castelldans se encuentran hoy en el Museo Diocesano gracias al reflujo artístico que comportó su creación, en el año 1893”.

No hay constancia documental. No hay nada. Solo el deseo de que así hubiera sido, para tener una justificación moral frente a la reclamación aragonesa. Las únicas piezas de las que se tiene constancia que salieron desde la Seu Vella se trasladaron a iglesias de la propia ciudad o de las afueras. Del resto de localidades que cita no aporta «la deseada constancia documental» de que allí se llevase nada desde la catedral leridana.

Sin embargo, la cartela del Museu de Lleida ahí sigue. Informando de una falsedad.