El viernes pasado fui a ver, con permiso del Cabildo y con tres amigos, el interior de la torre de la Seo. “Ya verás”, me dijeron ellos antes de entrar; “tendrás la impresión de que estás dentro de la torre de Tauste”.

Y así fue. Yo tenía noticia de que dentro de la imponente torre barroca de la catedral se conservaba “algo” de la torre antigua, pero no imaginaba que lo que se conserva es una torre prácticamente completa, que llega hasta lo que hoy es el cuerpo de campanas, imagínense la altura:

Se dan cuenta, ¿no? ¡Un pedazo de torre impresionante… dentro de otra torre!

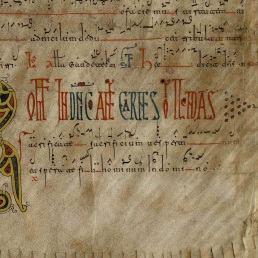

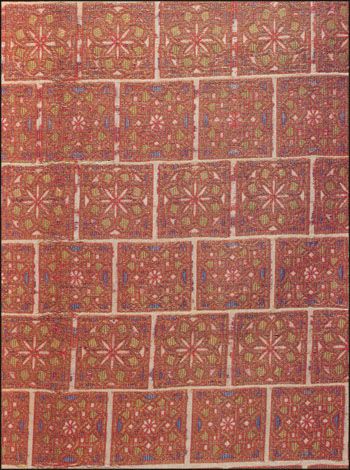

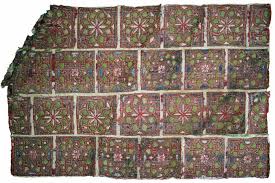

Es una torre como la de Tauste, sí, o como la de San Pablo, que son primas hermanas: octogonal, de gruesos muros de ladrillo, con una estructura medieval muy característica que consiste en disponer una especie de “torre doble”, es decir, una interior y otra exterior que la envuelve, de manera que entre ambas se deja espacio para la caja de escaleras.

(El dibujo es de Jaime Carbonel.)

La parte barroca de la torre zaragozana consiste simple y llanamente, y hasta que se acaba la torre de ladrillo oculta, en “forrar” literalmente la antigua. Se ve claramente cuando te asomas por las ventanas: aquí acaba la torre de ladrillo y aquí, pegadito, va el “forro” de la torre nueva, de un espesor mínimo comparado con la gruesa estructura antigua.

Yo no tenía ni idea de que esto existiese (para mi vergüenza o mi cabreo: ¿cómo ha podido pasarme esto, siendo “de arte”?). Supongo que mucha gente lo desconocerá igual que yo, así que por eso lo cuento. Por eso y porque me temo que, visto lo visto, habría que reconsiderar un poco (un poco bastante) la historia constructiva de ese monumento.

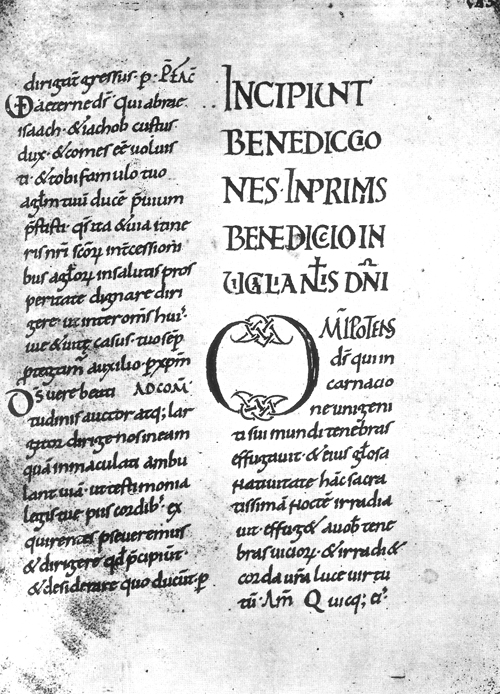

De entrada, y que yo sepa, no hay apenas estudios que aborden el tema monográficamente. El único que existe (si estoy equivocada, agradecería que me lo hicieran saber) es un breve aunque denso trabajo que publicó Ángel Canellas en 1975, y nadie ha vuelto sobre ello en profundidad. Aparte de eso, lo único que encuentro en obras actuales son referencias breves, que además se limitan a describir la torre por el exterior, nunca por el interior. El propio trabajo de Canellas tampoco lo hace, pues se centra en el análisis de la documentación que hay en La Seo.

[Modo malvado ON:

De hecho, un párrafo de ese trabajo me ha hecho dudar de que el propio Canellas visitara la torre y la viera con sus ojos, porque lo que dice es:

No es aventurado imaginar que la primitiva torre fue el minarete de la vieja mezquita y que la planta de éste se apoyaba aproximadamente en el solar de la actual torre, donde quedan algunos restos de su planta, a lo que parece octogonal. En este caso la vieja torre de La Seo debía parecerse a las muy conocidas de Alagón o de Tauste.

Jopé, “algunos restos de su planta”, dice que quedan… ¡una torre entera, nada menos!

Modo malvado OFF.]

Sobre la documentación resumida por Canellas se estableció en su día que la torre antigua de la catedral se había derribado en 1680-1681 y que, después de múltiples tanteos y problemas, discusiones y proyectos rechazados o rehechos, se alzó la que hoy vemos, diseñada por el famoso arquitecto italiano Gian Battista Contini. La obra constructiva definitiva se inició en 1686 y concluyó en 1704.

Los estudiosos actuales, cuando citan (brevemente) la existencia de la torre interna, lo achacan a una curiosa y última pervivencia del mudéjar ya en plena época barroca. Pero eso no puede ser: esa torre es una torre antigua. ¡Sólo hay que verla! Además, no tiene sentido que se decida hacer una torre nueva, para más inri diseñada por un arquitecto italiano que en su vida pisó Zaragoza, y se decida hacerla calcadita a las que se hacían por estas tierras en época medieval. Que no, que no: que las torres barrocas nuevas no se hacían así, caramba. Mírense ustedes cualquier otra, y luego me cuentan.

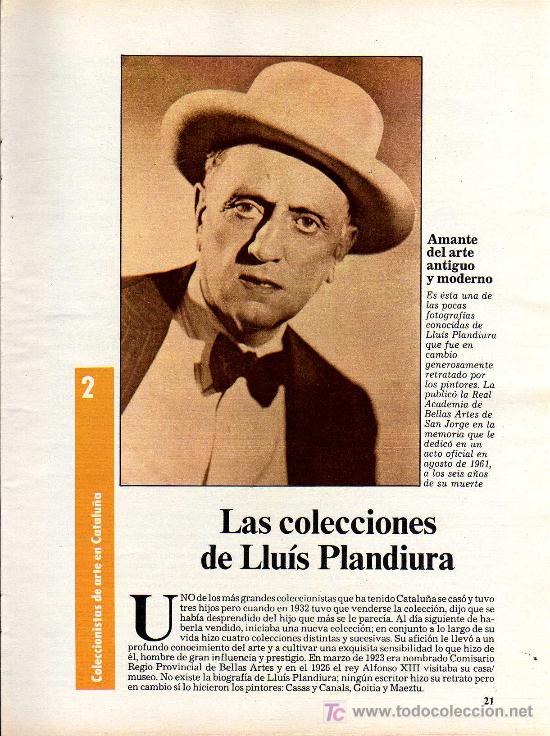

Además, hubo una voz anterior al estudio de Canellas, aunque éste no la cita, que sí había tenido en cuenta la existencia de esta torre: fue el arquitecto y profesor Francisco Íñiguez, por cierto muy vinculado a Aragón y a sus monumentos, que en 1937 publicó nada menos que el artículo donde se hablaba, por primera vez, del mudéjar aragonés. Y en él aludió a la existencia de esta torre, de la que decía que había podido ser alminar en sus primeros cuerpos, pues la fecha para catalogarla como mudéjar «parece demasiado remota», pues decía que su existencia se remontaba al menos a 1280 (fecha que no he sabido comprobar). Tras él han seguido una estela en fechas actuales autores como Agustín Sanmiguel, Javier Peña, José Miguel Pinilla y, más recientemente, Jaime Carbonel, que defienden sus postulados (y de esto ya hablaremos más adelante, en otro post).

Leo y releo la documentación que aporta Canellas y me surgen algunas reflexiones que expongo aquí, con dos ventajas: una, que no pretendo pontificar sino sembrar la duda; y otra, que cualquier argumento que apoye o rechace lo que va expuesto será bienvenido, porque de lo que se trata aquí es de avanzar en el conocimiento de esta historia, sin más. Una historia que, a lo que veo, no está bien estudiada o, desde luego, de estarlo, lo que no está es divulgada, porque alguien que tiene interés en conocerla, como es mi caso, no encuentra prácticamente nada.

Vayamos al asunto:

1.- A finales del siglo XIV existía ya una torre-campanario en La Seo. Aparece de pasada en la documentación, pero aparece.

2.- En el siglo XVI seguía existiendo (sigue saliendo en los documentos) aunque su apariencia se desconoce, pues en las pinturas y dibujos que quedan de esa época y de la centuria siguiente (las conocidas de Wyngaerde y Mazo, más otra parecida a esta última que cita Canellas pero que el Ayuntamiento, aunque tuvo oportunidad de adquirirla en 1952, se la dejó pasar), no queda claro si era cuadrada, hexagonal u octogonal; al menos, su parte superior, que es lo único que se ve.

La de Wyngaerde:

La de Mazo:

De la otra no tenemos imagen: ¡kagüen! Dice Canellas, que sí la vio, que «se observa la torre de La Seo algo más baja que el cimborrio; solamente el cuerpo superior al parecer es hexagonal u octogonal».

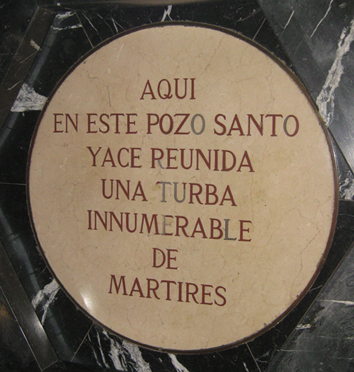

3.- A comienzos de 1680 se mandan reconocer los cimientos de la torre para poder subir a ella la campana Valera, que debía de pesar un tonelaje, por ver si aguantaba. Se revisan los cimientos y, al parecer, se dice que estaban inservibles “para reconstruir sobre ellos”. Finalmente, el cabildo afirma que la torre “amenaza ruina” y se dispone el derribo del chapitel.

4.- En noviembre de ese año se inician los trabajos para desmontar las campanas y montarles un soporte provisional a base de pilares, y derribar la vieja torre. El 12 de diciembre aún estaban con el tema de las campanas. Pero para el 10 de enero afirma Canellas que “ya debía estar derribada la vieja torre” y que “de inmediato se abrieron zanjas para reconocer los primitivos cimientos de la torre” (cosa extraña: ¿no se había dado la misma orden un año antes y el resultado de ese reconocimiento había sido mandar derribar la torre por ruina?).

5.- Es raro que en tan poco tiempo se derribe un cacho de torre como la que debía de haber: ojo, que era la de la catedral principal de Aragón, no la de un pueblete.

6.- En esta segunda revisión de los cimientos se abrió una zanja y “se optó por mantenerlos, pero reforzándolos”. ¿Pero no habíamos quedado en que eran inservibles?

7.- Lo que se quita de la torre vieja son piedras, que se guardan celosamente para reaprovecharlas en la obra nueva, y no ladrillos.

8.- En julio de 1681 se inician las obras de refuerzo de los cimientos y de inicio del alzado de la torre, con piedra. Poco después, las obras quedan paradas y se inicia un complicado periodo de varios años en los que se suceden los proyectos rechazados por no ser suficientemente sólidos, hasta que se aceptan las trazas hechas por Contini, que aún hubo de modificarlas después de aceptadas (por cierto, reduciendo el grosor de los muros, y no aumentándolo).

9.- En 1686 se envía a dos maestros de obras a que hagan un examen técnico que revise los cimientos de dos torres de Zaragoza, la Nueva y la de San Pablo, que curiosamente eran clavadas a la que se conserva dentro de La Seo, “para que opinasen si sería necesario ampliar los [cimientos] existentes o si bastarían para soportar los diseños que se han hecho y traído de Roma”. Y se llegó al acuerdo de que sí eran suficientes.

10.- En septiembre de ese año 1686 se da finalmente inicio a las obras. La documentación sobre su desarrollo en los años posteriores es muy prolija, y presenta una particularidad: hasta 1692 no se nombra para nada el ladrillo. Los primeros años fueron obra de contratar canteros, mandar traer y cortar piedra, ajustar y asentar sillares, procurar que la piedra fuera buena… y sólo en 1692 se empiezan a contratar carretadas y carretadas de ladrillos, ahora contados por decenas de millares, para los cuerpos superiores. ¿Y de los cientos de miles de ladrillos que componen la obra de la torre interior, qué? Esos no aparecen por ningún lado… y a fe que habrían tenido que aparecer.

En fin: que acabo de resumir una sorpresa, un misterio o una zozobra, o todo junto, en diez puntos. Les parecerá a ustedes que me ha quedado un post largo, pero les juro por lo más sagrado que lo mío me ha costado hacerlo breve, y que me dejo muchas cosas en el tintero.

Lo que yo pienso, en definitiva, es que lo que se reconoció y derribó en 1680 fue la parte alta de la torre, que el resto se dejó intacto porque servía y no era menester derribarlo, porque además hacerlo hubiera sido carísimo además de innecesario, y que los sucesivos replanteos y problemas se derivaron del hecho de que había que adaptar el nuevo diseño a lo existente, reforzarlo, adecuarlo… pero hacerlo servir.

Además, adviertan ustedes que toda esta historia no va sobre un rollo erudito o para especialistas: se trata de nuestro patrimonio, señores, que habría que reivindicar, estudiar profundamente y dar a conocer como se debe.

Caramba… ¡que se trata de la torre de nuestra primera catedral!

Nota bene: el título de este post es de los amigos con los que hice la visita a la torre, y hace referencia a la imposibilidad de que a Contini, romano él y sin conocimiento ninguno de nuestro pasado constructivo, pudiera tener la idea de crear una torre que reprodujese tan exactamente en su interior las medievales aragonesas, como así parece estar aceptado oficialmente. De ellos les hablaré en otro post más adelante, porque es una buena historia, ya verán…