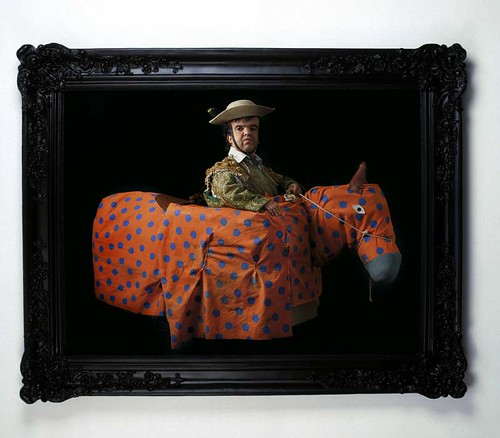

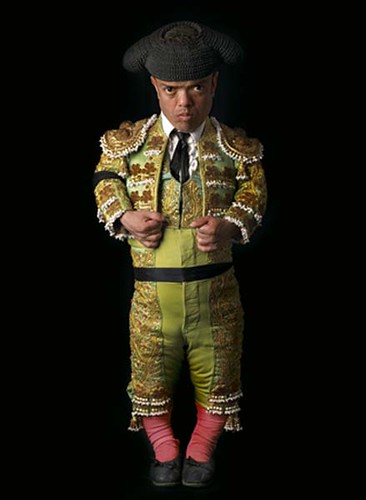

Hace dos años fui a ARCO, la feria de arte contemporáneo que anualmente se celebra en Madrid y que por cierto acaba de cerrar sus puertas en su edición de 2009. Para entonces ya tenía dos años Ainhoa Yoldi, la hija de LaMima, así que cuando llegué al espacio de la Galería Sandunga y vi los cuadros de la serie «…y fueron felices», del artista malagueño Carlos Aires, los ojos se me quedaron clavados en este cuadro:

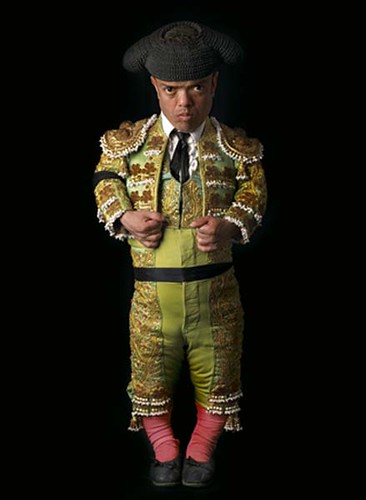

«Bullfighter 4», ponía en la cartela. Le acompañaban otras figuras llamativas, como la de una cabaretera ya muy mayor con su maquillaje excesivo y sus enormes plumas, monjas botijudas, un carnicero, un luchador de ésos que llevan careta y otros toreros:

Todas las imágenes de esa serie transmitían una sensación de decadencia, una especie de «quiero y no puedo», agudizada por la solemnidad con la que se presentaban los cuadros, invariablemente retratos de personajes con rostros serios que emergían de un fondo oscuro, perfilados con grandes marcos de madera clásicos y algo barrocos.

Retiré la mirada y pasé adelante con un nosequé de amargura que se me quedó en la boca del estómago. La gran parafernalia de ARCO siguió exhibiéndose ante mis ojos pero yo no podía dejar de pensar en los cuadros de Carlos Aires.

Y en Ainhoa.

Intenté tomar distancia. ¿Qué habría pasado de no darse la circunstancia de que yo conocía y quería a una niña con acondroplasia, a una niña enana? Quizá ni habría reparado en esas imágenes, o no más de medio segundo. ¿Habría sonreído al verlas? ¿Habría hecho algún comentario jocoso? Pudiera ser.

Recuerdo vagamente las apariciones aquellas del integrante alto del Dúo Sacapuntas en el «Un, dos, tres…», acompañado de varios enanos. Eran otros personajes cómicos más, como tantos otros que salían en el programa. Pero recuerdo bien, no vagamente, el jaleo mediático que se montó cuando «alguien» protestó por aquellas apariciones, por considerarlas denigrantes para los enanos, y los comentarios que se vertieron sobre el asunto en los medios de comunicación. Recuerdo sobre todo un argumento: «A ellos los han fastidiado: los han dejado sin trabajo». Y reaccioné como cualquier otra persona desinformada:

–Coño, pues los han jodido. ¡Y todo por el rollo puñetero éste de lo políticamente correcto!

Tuvo que nacer Ainhoa cerca de mí, necesité ponerme en el lugar de su madre y, después, en el de ella, para mirar. No «para mirar desde otro punto de vista», sino simplemente para mirar.

El hecho de que no seamos capaces de ver un problema porque no nos afecta directamente no significa que ese problema no exista. Es una postura comodísima. ¿Qué más nos da que no haya rampas si nosotros, o alguien con quien convivimos, no nos movemos en silla de ruedas?

¿Qué más da que un enano se gane la vida como bombero-torero y, cuando la temporada taurina cesa en invierno, ejerza de stripper en un club para despedidas de soltero? Ni lo pensamos. No nos cae cerca. En fin, se ganan la vida como cualquier otro, y punto.

Se ganan la vida haciendo reír, como los payasos. ¿No son dignos, los payasos? ¿Es malo hacer reír?

No, hacer reír no es malo: todo lo contrario, es una maravilla, una bendición. Pero no seamos hipócritas ni cojamos el rábano por las hojas. Hay risas bordes: son las provocadas no por la gracia que alguien hace o dice, sino por la burla de quien las protagoniza. Es la diferencia –que en principio todos tenemos muy clara, pero en el fondo no tanto– entre reírse de algo o de alguien. Hay situaciones en las que no sabemos poner el filtro entre una cosa y otra, hasta que por algún motivo tomamos consciencia de ello. Es entonces cuando miramos. Hasta ese momento, sólo pasábamos por allí, inocentemente.

¿Inocentemente?

Cuando yo era pequeña, era normal que la gente se mofara de «los subnormales». Después de mucho trabajo por parte de mucha gente durante muchos años, afortunadamente hoy eso sería impensable. Hace más años aún, los ciegos sólo podían ganarse la vida pidiendo limosna o recitando romances por los pueblos, sujetos al desprecio de los demás, como seres marginales que eran. Estamos hablando no de hace varias centurias, ni del Siglo de Oro y sus comedias, sino de hace pocas décadas. Es reciente su incorporación, aún no total, a la sociedad «normal».

Bueno, ¿y con los enanos, qué pasa?

Pasa que, en este caso, en ciertos aspectos hemos ido para atrás desde el Siglo de Oro. Sólo en ciertos aspectos. Imagino que habría enanos, quizá la mayoría, que fueran vilipendiados; había otros, sin embargo, apreciados en extremo y con gran poder en la Corte. Los retratos de enanos que pintó Velázquez han sido siempre interpretados como una de las señas de identidad del arte barroco, aquella que se fija y recrea en los seres deformes, extraños, frente a la perfección humanista y canónica del Renacimiento. Sin embargo –y esto no es idea mía, sino que está establecida por historiadores de sólido prestigio–, esos retratos velazqueños no respondían al divertimento de alguien que tenía obsesión por los personajes exóticos o raros, como aún leemos en algún manual de historia del arte, sino a encargos de personalidades de mucho prestigio en la Corte española del siglo XVII.

Aquellos enanos no eran simples bufones de la Corte. Eran personas que, por el simple hecho de convivir con quienes les protegían, podían alcanzar como cualquier otro, como cualquier otra persona de mayor talla física que residiera en ese entorno cortesano, la dignidad, poder e influencia que comportaba la cercanía al rey y a su familia. A esos personajes pintó Velázquez y su categoría sigue siendo manifiesta hoy porque la plasmó perfectamente, como correspondía a un grande de la historia de la pintura universal:

Don Sebastián de Morra, llamado después el Enano de Morra, no era un simple bufón. Miren su retrato. ¿Alguien puede sostener lo contrario?

Aún pululan por mi cabeza las imágenes de Carlos Aires. Él compuso sus cuadros con un deliberado aire velazqueño aunque con un resultado totalmente distinto, pues distinto era su objetivo. Quizá hay en ellos respeto; lo que no hay es aprecio. Son obras hechas, como sugiere la trayectoria de este artista, para provocar: retratos de outsiders, frikies, personas decadentes, patéticas con su rotundo aire de dignidad, una dignidad de la que ellos están convencidos mientras que el observador no; que llaman la atención precisamente por ese contraste que el protagonista seguramente no advierte.

Creo que aunque yo no hubiera conocido a Ainhoa habría reparado igualmente en esos cuadros y no habría hecho ningún comentario jocoso ni me habría reído, como no lo hacía nadie de las muchas personas que vi pasar y detenerse durante el rato que me paré frente a ellos. Habría sentido desasosiego. No exactamente lástima, aunque esa sensación seguramente habría rondado por ahí cerca, esquiva o más bien esquivada.

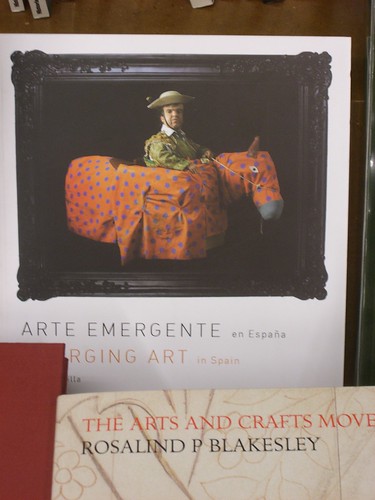

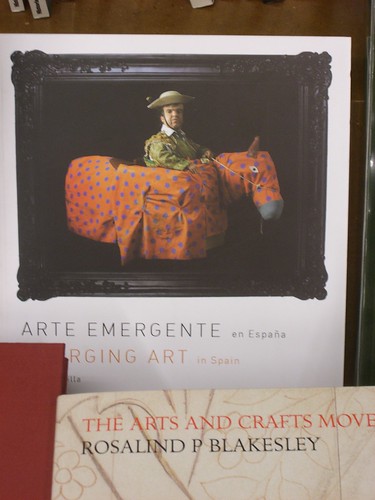

Cuando finalicé la visita a la Feria, entré en la tienda-librería ubicada junto a la salida. Y vi esto:

La imagen más llamativa de la serie de Carlos Aires había sido elegida para ilustrar la portada de un libro sobre «Arte emergente en España». Esa elección confirmaba que, realmente, era la imagen más llamativa. Se escogió, de hecho, para llamar la atención sobre un libro.

La provocación en el arte, incluso cuando conlleva el riesgo de hacer daño, es legítima si tiene un objetivo. Yo en esta serie, ni en la elección de ese cuadro para ilustrar el arte «emergente» (?) en España, no lo encontré y sigo sin averiguarlo. Las declaraciones del propio artista no me ayudan a ello, ni los comentarios de algunos críticos tampoco.

La pelea frente a todo lo que significa ante la sociedad el espectáculo del «bombero-torero» vino, al menos para mí, después: cuando LaMima se involucró en ella para defender la dignidad de su hija. Esa defensa de la dignidad es la que protagoniza, sin dudarlo, el reportaje que el 11 de enero apareció en el periódico El Mundo sobre el tema. Que no nos despisten ni el titular ni la presencia masiva de los retratos: de lo que se habla es de otra cosa, con un tono reposado y cauto que huye, precisamente, de la provocación. Lo que quiere es informar.

Que no nos despisten, tampoco, los comentarios facilones y torpes que la gente desinformada, como yo hasta hace poco, puede dejar en la página abierta de un periódico digital, o ante los micrófonos de una radio o de una cadena de televisión. Algunos son interesados y hasta malévolos, como los de algún programa radiofónico taurino que me niego a enlazar porque no aporta nada al tema, salvo descalificaciones y un repugnante paternalismo. Pero la mayoría de la gente opina sin haberse parado un minuto a pensar. Basta hacer dos o tres preguntas simples para que la contundencia de algunas manifestaciones se modere, e incluso desaparezca:

–¿Le gustaría que un hijo suyo formara parte del espectáculo del bombero-torero?

–¿Verdaderamente cree que las personas que trabajan en ese espectáculo están condenadas al paro si se acaba ese trabajo?

–¿No tienen los enanos posibilidad de ejercer otra profesión, de tener otro empleo?

Hay personas que han dedicado bastante más que un minuto, y que muchos minutos, a abordar este tema y sus consecuencias sobre la generalidad de las personas que tienen acondroplasia. De hecho, han dedicado cuatro años a hacer un informe cuyas conclusiones, muy resumidas para que no dé pereza leerlas, están aquí (pinchar en el enlace del ensayo de Saulo Fernández Arregui, en la parte inferior). A su autor le sobra autoridad para afirmar que este espectáculo cómico no es inocuo, por mucho que se pretenda presentar como un divertimento inocente y entrañable. El bombero-torero perpetúa la imagen del enano como un ser bufonesco y risible que sólo sirve para eso. Para eso, y para aparecer en los cuadros de un artista que busca la imagen de lo decadente como forma de llamar la atención.

Sólo hace falta pensar un poco y mirar, nada más que mirar, para darse cuenta de que esta polémica es inexistente. No se trata más que de una rémora que arrastramos de otros tiempos más brutales en los que el respeto no era lo habitual. Dentro de poco, afortunadamente, recordaremos el bombero-torero con la sensación de irrealidad y lejanía que hoy tenemos al recordar a los ciegos pidiendo limosna por las calles o a las gentes de bien mofándose de un «subnormal». Y será gracias a las gentes de ALPE, a mujeres valientes como LaMima y al aprendizaje del respeto que todos, paulatinamente, vamos adquiriendo gracias a ellas.

P.S.: ¿Habéis leído el artículo de Vesania?