Miren qué bonito era el sello del Justicia de Aragón. Hermosuras de éstas se encuentra una cuando alcahuetea por los papeles de los archivos.

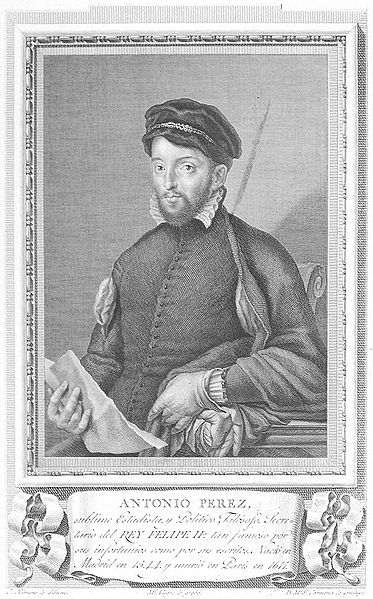

Hace un par de meses estuve en el de Protocolos Notariales de Zaragoza buscando una cosita sobre Sora, y me entretuve leyendo un documento que me salió al paso sobre aquel episodio tan tremendo que fueron las «Alteraciones de Zaragoza» de 1591, en el que aparecen dos de sus protagonistas: el secretario real Antonio Pérez y el Justicia de Aragón, Juan de Lanuza, que sería decapitado pocos meses después a consecuencia de todo aquel follón.

Resumo un poco lo que pasó: Antonio Pérez, secretario en la Corte de Felipe II, fue acusado de asesinato y huyó a Aragón para acogerse al Privilegio de Manifestación, tratando de encontrar un trato jurídico más benevolente o que le protegiera del que se le habría dado en Castilla. En Aragón, la defensa de aquel personaje fue la chispa que desencadenó unas «alteraciones» que, en realidad, ponían de manifiesto desavenencias más profundas.

Se trataba del enfrentamiento entre dos modos de concebir el Estado: centralista por parte del monarca castellano, defensor de su particular ordenamiento jurídico y sus privilegios por parte de Aragón. Un siglo llevaban Aragón y Castilla de desencuentros por esta causa, el mismo que llevaban sus dos Coronas unidas. Y Antonio Pérez vino a ser la gota que colmó el vaso.

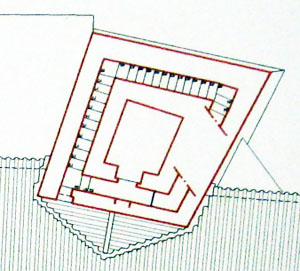

Felipe II quiso que Antonio Pérez fuera encarcelado en la Aljafería, donde estaba la Inquisición, porque como el tribunal inquisitorial era suyo, podría «juzgarlo él» (digámoslo a lo bruto, que como me detenga en matices me saldrá un tocho). Los nobles aragoneses, sin embargo, pugnaron por mantenerlo en la Cárcel de los Manifestados, porque ésta era competencia de los fueros propios.

Pérez fue llevado de una cárcel a otra por dos veces, y en las dos hubo graves algaradas callejeras, que acabaron con la vida de varios importantes personajes. Al final, Felipe II no pudo tolerar ese desafío, envió a sus tropas a Zaragoza, las tropas invadieron la ciudad, se decapitó al Justicia, se procedió contra los nobles levantiscos y se dejaron en «stand by», o directamente se anularon, algunos de los fueros y privilegios propios de Aragón.

(Poco más de un siglo después, con Felipe V y los Decretos de Nueva Planta, los fueros aragoneses pasarían definitivamente a ser historia.)

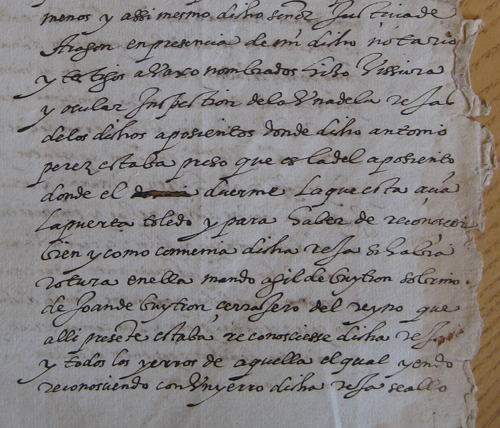

Bueno. Volvamos al documento de marras. El 10 de diciembre de 1591, el Justicia de Aragón, Juan de Lanuza, acude a la cárcel de los Manifestados para comprobar el estado de las rejas de los aposentos donde está encerrado Antonio Pérez, en concreto los que dan a la calle del Mercado (donde ahora está el Mercado Central), pues ha tenido noticia de que estaban rotas. De modo que encarga a un cerrajero, Gil de Buitrón (vaya nombre para un cerrajero) que las revise:

…y assi mesmo dicho señor Justicia de Aragón, en presencia de mí dicho notario, y testigos avaxo nombrados, hizo vissura y ocular inspection de la una de las rejas de los dichos aposientos donde dicho Antonio Pérez estaba preso, que es la del aposiento donde él duerme, la que está acia la Puerta Toledo, y para haber de reconoscer bien y como convernia dicha reja, si había rotura en ella, mandó a Gil de Buytrón, sobrino de Joan de Buytrón, cerrajero del Reyno, que allí presente estaba, reconosciesse dicha reja y todos los yerros de aquella.

El qual, yendo reconosciendo con un yerro dicha reja, se alló y vio ocularmente que la quinta barra contando desde avaxo al rincon que sale para fuera, donde se apega a la juntura de la otra barra de dicha reja que atraviessa de arriba para vaxo, acia la parte de la Puerta Toledo, estaba cortada casi toda y que no faltaba para acabarla de cortar sino obra de un canto de un real de a ocho; de tal manera que con poca fuerza lo acabaran de romper. Y la misma barra de yerro acia la parted y junto a ella, comenzada a cortar por dos partes, que era por arriba y por avaxo.

Las quales dichas roturas y cortaduras estaban tapadas pro encima con un betun negro de color de yerro, el qual encima estaba duro y fuerte ydevaxo estaba muy blando y fresco, de tal manera que no se echaban de ver dichas roturas y cortaduras.

Y se vio ocularmente que, quitado dicho pedaço de yerro y cortado aquel, por alli se podia salir un hombre con facilidad, según que todo lo sobredicho el dicho señor Justicia y yo dicho notario y testigos avaxo nombrados ocularmente vimos ser assi verdad como arriba se contiene.

¡De modo que el amigo Pérez tenía serradas (y disimulados los cortes con betún) las rejas que daban a la plaza…! No sé interpretar a ciencia cierta qué pudo significar eso, pero en principio parece un papelón para el pobre Justicia, ¿no? Él, defendiéndole de las iras de Felipe II, acogiéndole a los Fueros de Aragón, empeñándose en que permaneciera en la Cárcel de los Manifestados y no se lo llevaran a la de la Inquisición (bueno, en realidad esto había sido su padre, también llamado Juan de Lanuza); y el otro, serrando los barrotes para escaparse…

Menudo julay me da a mí que fue éste Pérez. Que, por cierto, acabó sus días felizmente escapado a Francia, mientras aquí el Juan de Lanuza padre moría de heridas que le hicieron en la calle durante uno de los famosos «traslados de cárcel», el Juan de Lanuza hijo era decapitado, los nobles aragoneses levantiscos eran descabalados, cien personas fueron objeto de autos de fe y condenadas a severos castigos, Zaragoza se veía invadida por el ejército real y Aragón se quedaba sin sus fueros…